インシデント事例紹介とその対策~関連法規編<その他の諸制度など>~

不正アクセス禁止法

他人のIDとパスワードを入手してその人になりすますなどの不正アクセスを行った後、何らかの犯行に及ぶというネットワーク犯罪は、1990年代後半に急増していましたが、当時の日本では、不正アクセスの結果引き起こした犯罪については刑法により処罰の対象になるものの、不正アクセス自体に対する処罰はありませんでした。

不正アクセス禁止法の正式名称は「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」で、1999年8月13日に成立し、2000年2月13日に施行されました。

不正アクセス禁止法の正式名称は「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」で、1999年8月13日に成立し、2000年2月13日に施行されました。

不正アクセスとは?

不正アクセス禁止法において、不正アクセスにあたる行為は第3条2項で規定されています。以下のような行為が不正アクセスにあたるとされます。

- 他人のID・パスワードを無断で使用し不正アクセスする行為

- セキュリティホールなどを利用して直接侵入する行為

- 「踏み台」を使って間接的に侵入する行為

不正アクセス禁止法の特徴

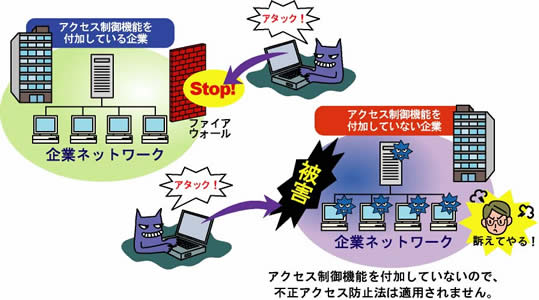

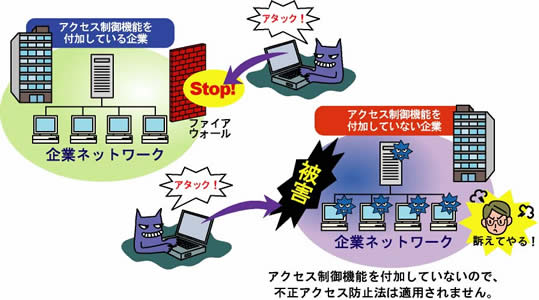

- 対象となったコンピュータが適切な不正アクセス対策を行っていることが前提となる

- スタンドアローンのコンピュータは対象ではない

- 具体的な被害がなくても、不正アクセスを行っただけで処罰される

企業は何をしなければならないか

不正アクセス禁止法による保護を受けるために、企業は何をしなければならないのでしょうか。第5条によると、アクセス管理者は、アクセス制御機能を付加し、必要に応じて不正アクセス行為から防御するための必要な措置を講じなければならないとされています。 - IDおよびパスワードの管理を適切に行う

- 情報に対するアクセス制限を適切に設定する

- ファイアウォールによるフィルタリングなど、アクセス制御の対策を行う

不正競争防止法

不正競争防止法は、「事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的(不正競争防止法1条)」とした法律です。

企業における、研究開発や業務活動の遂行の中で得られる新しい技術手法やノウハウを、営業上の秘密として保護し、第三者に営業秘密を盗まれ営業的な妨害を受けた場合、当該第三者に対し、指し止め請求や損害賠償請求を行うことができます。

企業における、研究開発や業務活動の遂行の中で得られる新しい技術手法やノウハウを、営業上の秘密として保護し、第三者に営業秘密を盗まれ営業的な妨害を受けた場合、当該第三者に対し、指し止め請求や損害賠償請求を行うことができます。

不正競争行為とは

「他人の商品、営業と同一または類似する表示を使用して誤認を生じさせる行為」などが不正競争にあたる行為とされています。既存のヒット商品と同じ名称の商品や、外見が酷似した商品を販売した場合などが該当します。

企業がこの法律の適用を受けるためには、保護対象とする技術手法やノウハウを営業秘密として厳格に管理する必要があります。 「他人の商品、営業と同一または類似する表示を使用して誤認を生じさせる行為」などが不正競争にあたる行為とされています。既存のヒット商品と同じ名称の商品や、外見が酷似した商品を販売した場合などが該当します。

不正競争防止法で保護される営業秘密の要件

- 秘密として管理されていること(秘密性)

- 事業活動に有効な技術上または営業上の情報であること(有用性)

- 公然と知られていないこと(非公知性)

- 保護対象とするノウハウや手法が「営業秘密である」という認識を持つよう、社内に周知徹底する

- 情報の漏えい、盗聴、盗難の被害を受けないよう管理する