インシデント事例紹介とその対策 ~ネットマナーとメールリテラシ編<電子メールの利用マナーとセキュリティ対策>~

| ネットマナーとメールリテラシ 事例 | 電子メールの利用マナーとセキュリティ対策 |

電子メールの利用マナー

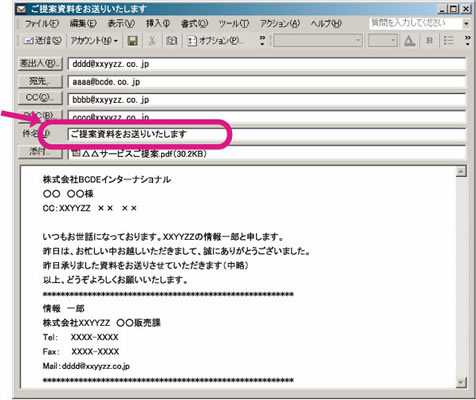

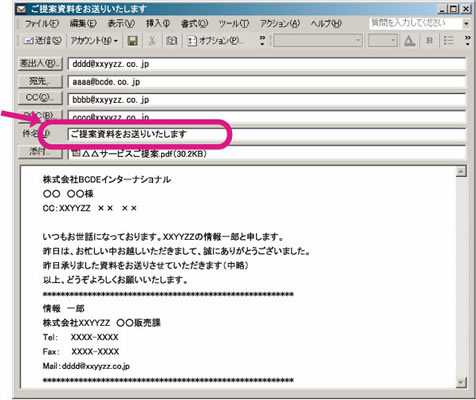

メールの標題は的確な表現で

標題(Subject)は、メールを読んでもらうための重要な要素です。以下の点に留意しましょう。

わかりやすい標題をこころがける

- 本文を読まないと内容が分からない標題は、相手が多忙な場合、重要な用件でもすぐに読んでもらえない可能性がある

- 極端に長い標題も、良く読まないと分からないため不適切

誤解を受けないような標題にする

- ウイルスなどの誤解を受けないために、空白や紛らわしい標題をつけないよう注意する(意味のある表題をつけるよう配慮する)

返信や転送の場合、Re:、Fw:などを明記する

- Re:…受け取ったメールを差出人に送り返す返信機能を使用する場合

- Fw:…受け取ったメールを第三者に送信する転送機能を使用する場合

重要!

差出人に無断でメールを転送しないようにしましょう。差出人のプライバシーを侵害する可能性があります。

「他言無用」と書かれているメールも同様です。

差出人に無断でメールを転送しないようにしましょう。差出人のプライバシーを侵害する可能性があります。

「他言無用」と書かれているメールも同様です。

メール本文は丁寧かつ簡潔に

メール本文の書き方は、基本的に手紙の書き方と同じです。ていねいな言葉づかいで、初めてのメール相手やお客様に失礼のないよう留意しましょう。

文字だけのコミュニケーションでは、こちらの意図する以上に強い調子や冷たい調子で伝わることがあります。できるだけ柔らかい表現をこころがけ、感情的な文章を書かないようにしましょう。

文字だけのコミュニケーションでは、こちらの意図する以上に強い調子や冷たい調子で伝わることがあります。できるだけ柔らかい表現をこころがけ、感情的な文章を書かないようにしましょう。

そのほか、以下のような点に留意しましょう。

そのほか、以下のような点に留意しましょう。

- 業務に関わりのないメールは送らない

― 会社のメールは業務遂行のためのもの - 機種依存文字や特殊文字を使わない

― 半角かな文字、丸で囲んだ数字、絵文字などビジネスメールであることを常に念頭に置き、顔文字も避ける - 海外へのメールは、相手側の環境に注意する

― 日本語環境が使えない場合もあるアルファベットの使用が望ましい - 極端に長い文章を避ける

― 携帯電話へのメールの場合、長文メールは迷惑になったり、メールが途中で切れたりする可能性も高い

― 長くなる場合、最初に断り書きを入れる 例)少々長文になりますがお付き合いください - 改行やスペースを適宜使用し、読みやすさを重視

― 一行の長さも注意、横スクロールの必要がない長さで適宜段落に分けて記述する - メールの返信、転送に、先方のメールの文章を使用する場合、引用したことが明確になるよう、引用文字などを使用する

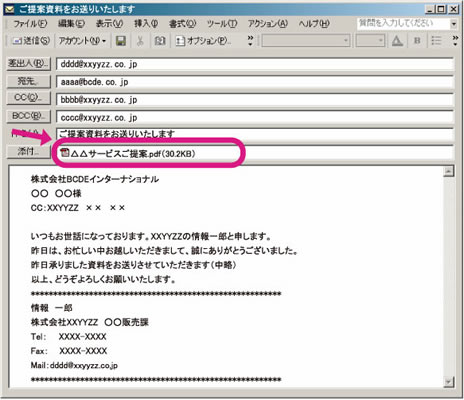

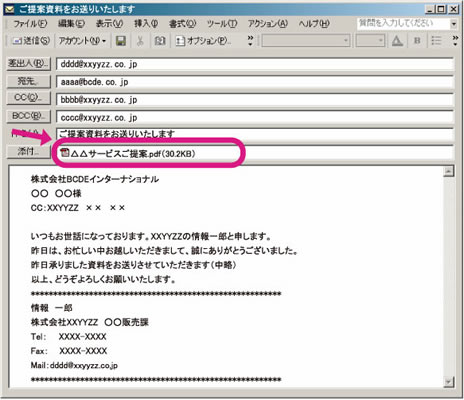

添付ファイルに気をつける

添付ファイルはメールの便利な機能のひとつですが、添付ファイルについても注意事項があります。

添付ファイルの名前や拡張子に注意する

- ネットワークのルールで、特定の拡張子のファイルの送受信を拒否している場合は、先方にあらかじめ確認や了承を得ておく

- 実行形式のファイルや、ウイルスなどと紛らわしい名前のファイル名を避ける(誤解を受けないため)

極端に大きなサイズのファイルを添付しない

- 大きなサイズのファイルは圧縮してから添付するか、分割して送信する

- 送信側または受信側のネットワークのルールで送受信できない場合もあるため、先方にあらかじめ受信の可否を確認する

重要情報、機密情報を添付ファイルで送らないこと

- 重要な内容でなくとも、取引先相手の企業名、個人名が記載されていれば個人情報になります

少なくともパスワード設定および暗号化を行うこと

メールで相手に迷惑をかけないようにする

メールによる円滑で円満なコミュニケーションを実現するため、相手の迷惑になるようなメールを送らないように、念入りにチェックしましょう。

添付ファイルのウイルスチェックをする

メール相手にウイルス感染の被害が起こらないよう、添付ファイルはウイルスチェックを行ってから添付しましょう。

メール内容や添付ファイルの倫理性や適法性をチェック

- 差別用語の使用など、倫理的に問題はないか?

- 刑法や著作権法等の法律にふれるおそれはないか?

迷惑メールは送信しない

- チェーンメール、スパムメール、ウイルスのデマ情報は送らない

- チェーンメール、ウイルスのデマ情報を受け取っても決して転送しない

参考:迷惑メール関連法の改正

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(2008年6月6日改正)

改正の概要は、以下の通りです。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(2008年6月6日改正)

改正の概要は、以下の通りです。

- オプトイン方式による規制の導入

- (1) 広告宣伝メールの規制に関し、取引関係にある者への送信など一定の場合を除き、あらかじめ送信に同意した者に対してのみ送信を認める方式(いわゆる「オプトイン方式」)を導入する。

- (2) あらかじめ送信に同意した者等から広告宣伝メールの受信拒否の通知を受けたときは以後の送信をしてはならないこととする。

- (3) 広告宣伝メールを送信するに当たり、送信者の氏名・名称や受信拒否の連絡先となる電子メールアドレス・URL等を表示することとする。

- (4) 同意を証する記録の保存に関する規定を設ける。

- 法の実効性の強化

- (1) 送信者情報を偽った電子メールの送信に対し電気通信事業者が電子メール通信の役務の提供を拒否できることとする。

- (2) 電子メールアドレス等の契約者情報を保有する者(プロバイダ等)に対し情報提供を求めることができることとする。

- (3) 報告徴収及び立入検査の対象に送信委託者を含め、不適正な送信に責任がある送信委託者に対し、必要な措置を命ずることができることとする。

- (4) 法人に対する罰金額を100万円以下から3000万円以下に引き上げるなど罰則を強化する。

- その他

- (1) 迷惑メール対策を行う外国執行当局に対し、その職務に必要な情報の提供を行うことをできることとする。

- (2) 海外発国内着の電子メールが法の規律の対象となることを明確化する。

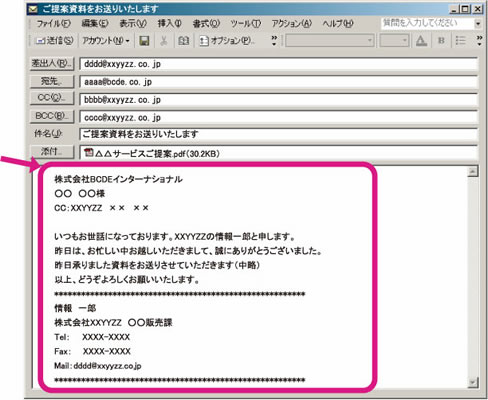

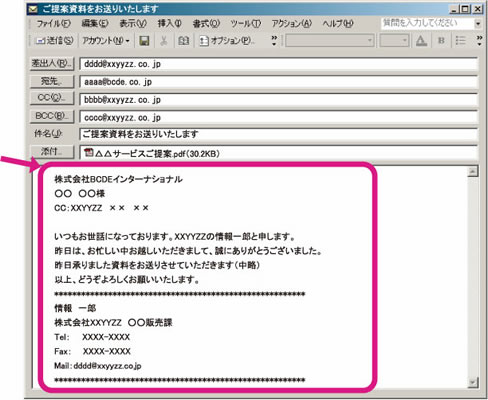

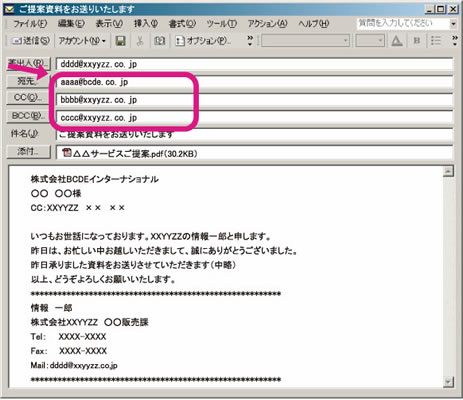

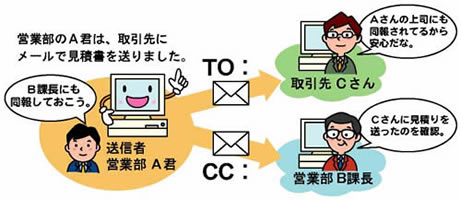

メールの宛先指定を適切に行う

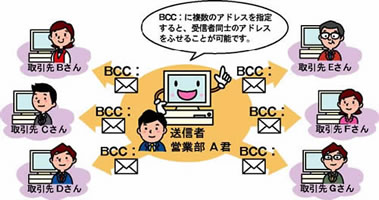

メールの一斉送信において、CC:、BCC:を適切に使い分ける

CC:、BCC:は、ともに同一内容の通信文を多数ユーザに配信する(一斉同報)ときに使用する機能ですが、違いをよく理解して、適切な指定を行うようにしましょう。

- CC:(カーボンコピー)は、受信側で、自分以外にメールを受け取った人が誰かということが分かる

- BCC(ブラインドカーボンコピー)は、受信側で、自分以外の誰にこのメールが同報されているかは分からない。従って、メールによる情報提供サービスなど、お互いに面識のない複数の人にメールを一斉同報する場合、送信先となる相手の個人情報保護の観点から、すべてのメールアドレスをBCC:として指定することが望ましいといえる。

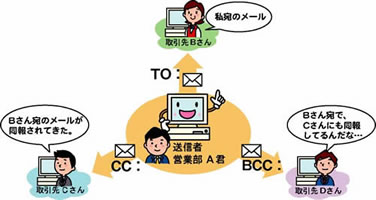

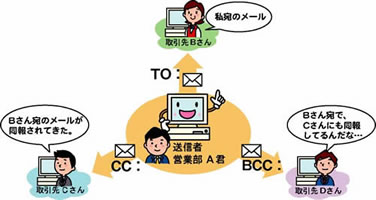

参考:TO:、CC:、BCC:すべてに宛先を指定した場合は?

宛先は正しく

メールを送信する場合は、宛先が正確かどうかを必ず確認してから送信ボタンを押しましょう。メールアドレスの指定ミスとして、以下のような事例があります。

- ドメイン名の記載ミス(”.”の忘れ、co.jp/comの間違いなど)

- 綴りのミス(”tu”と”tsu”などの違いも含む)

- ハイフンとアンダーバーなど、類似文字のミス

| ネットマナーとメールリテラシ 事例 | 電子メールの利用マナーとセキュリティ対策 |