�g�D�œ����l�Ԃ������N�����s���E���̑Ή�WG�ɂ��l������ւ̃q�A�����O

�����ʕ� ��10��

| « ���ʕґ�9�� �����ȁu���������Ɠ������߂̎{��v�C���^�r���[�i�O�L���j | ���ʕґ�11�� �������h���l���֘A����C���^�r���[�Q��ځi���̋L���j » |

�y���z

����Ǝ���́A�������h���ɑ��čs����2��̃C���^�r���[�L����A�ڂ��܂��B�P��ڂɂ����鍡��́A��1�N�O�Ɏ��{�����A����{���W�J����ۂ�Plan�A������Do�����ɂ����i�K�ł̃C���^�r���[�ɂȂ�܂��B����A2��ڂ́A1��ڂ̂��b�������1�N�o�߂�����̃C���^�r���[�ŁADo���g�D�ɐZ�����A�����Check��Action�ɂȂ���i�K�̓��e�ɂȂ��Ă���܂��B2��ɓn��L����ǂނ��ƂŁA�������h�������{�����u��������(ES)����̎��g�݁v�y�сu���S�����̏����v��PDCA��������`�ɂȂ��Ă��܂��B

�Ȃ��A�����1��ڂ̃C���^�r���[�L���́A���b�������f����������Ɏ��M�������̂ƂȂ�܂����A�����̏X�����`���邽�߂ɁA�u���̂܂܂̌`�v�Ōf�ڂ��܂��B

�������h���@�l���֘A����ւ̃C���^�r���[�P��ځi2022�N12����{���{�j

���{�L���ɋL�ڂ̖�E���̓C���^�r���[�����̂��̂ł��B

�����h�E���F18,655���A�i���h��18,233���A��ʐE��422���j

�����_���F303���_

���ЊQ���������i2022�N���j

�@�@�E119�Ԓʕ��t�����@1,036,645��

�@�@�E���������@3,953��

�@�@�E�~�}�o�ꌏ���@872,075�� �i�ߘa�S�N�ł�1������2,389���A36�b��1��o���A53.4%���y���j

�@�@�E�~�����������@26,773��

���\�h�Ɩ��̌����i�ߘa�S�N���j�F

���͂��߂�

����A�C���^�r���[�ɂ����͂����������̂́u�������h���v�̐l���ɊW���镔��̊F����B �������̒ʂ�A�������h���́A�����s�ɏZ�ސl�X�Ɍ��炸�A�s���ɂ���l�X�̖���������ЊQ�����邱�Ƃ��g���Ƃ��A���X�A���A�~���A�~�}�A�З\�h�A�h�Њ����Ƃ������Ɩ����s���Ă���B

�ŋ߂ł̓I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�̑Ή��Ƃ��čs�����ߋ��ő�K�͂̏��h���ʌx����A�����̃R���i�Ђɂ����銴���h�~���O�ꂵ�������ł̋~�}�����ȂǁA����܂łɂȂ��V���ȔC���������Ă���B

�l�X�́u���S�v�̂��߂ɂ́A�ǂ̂悤�Ȏ����u�����������Ƃ��ɏ����Ă���閡��������v���Ƃ��������Ȃ�[1]�B���X�N���ω����A�����ĐV���ȃ��X�N�����܂�钆�A���S�ȎЉ���x���Ă���u���h�v�̊F����Ɋ��ӂƈ،h�̔O�������Ă�������������Ƃ��낤�B�M�҂����̈�l�ł���B

���āA�l�X�̈��S���x����u���h�v�̎d���ł��邪�A�h���}��h�L�������^���[�f����ʂ��āA���̊T�v�̓C���[�W���Ă������ł������B��ɖ������E���錻��A�����E�ꂪ���̂悤�Ȋ��ł���A�ْ����͔��ɍ����A��Ӊ��B�E�q�G�����L�[�\�����x�[�X�ɂ��������}�l�W�����g���s���Ă��邾�낤�ƁB

�������A�C���^�r���[�Ō����Ă����̂́A�g�D�g�b�v�̏��h���Ď��炪���M���ꂽ�u�S���I���S���v�Ƃ����L�[���[�h�ŕ\�����E��̋�C���������B����œ����l���ɂ��邱�Ƃ́A1�b�𑈂�����ɂ����Ė����~�����Ƃɒ�������Ƃ����B

�{WG���e�[�}�ɂ��Ă���u�����l�Ԃ��A���������Ƃ�肪���������ē�������v�Â��肪�A���h�Ƃ����g�D�̖ړI�Ƌ��x�ɕR�Â��Ă���B�����������g�D�ɂ����āA�ǂ̂悤�Ȏ��g�݁A�H�v�����Ă���������̂��A���ɋ����[�����b���f�����B

���g�D�^�c�Ɛl��

�ЊQ��~�}�Ɂu�x���v�͂Ȃ��B

���̂��߁A���h�Ƃ����g�D�œ����l�X��24����365���A��ɋْ���Ԃ��ێ����Ă���B �������h���œ����l�X�́u���h���i97.7���j�v�ƁA���h���ȊO�̐E���ł���u��ʐE���i2.3���j�v����Ȃ��Ă���B�ЊQ����ɋ삯�t����u���h���v�́A24���Ԃ��Ƃ�3�`�[���̃��[�e�[�V�����Ŋ������Ă���A�ً}�o���ȊO�Ɏԗ���@�ނ̓_���E�P���E�̗̓g���[�j���O�E���������E�~�[�e�B���O�����s���Ă���B8:30�`17:15�̋Ζ��ƂȂ�A���������A�Ќ��������A�h�Ўw���A�������������s���Ă���u���h���v������B�u��ʐE���v�́A�ЊQ����ɂ͏o�ꂵ�Ȃ����A���m�����������Ď�����������h�ԗ��̐����Ȃǂ��s���Ă���B

���h���̃��[�e�[�V�����̒��ŁA�R���i�Ђɂ�����}�Ȍ��Γ��ւ̑Ή��͂ǂ̂悤�ɂ���Ă���̂��A�E���ۋΖ����x�W���̍������i�ȉ��A�������j�Ɏf�����B

�@�u�˔��I�Ȏ��Ă�x�ɂɂ��ẮA�`�[�����Œ������܂����A����ȊO�ɁA�����n�̃����o�[���ЊQ�Ή������o�[�Ȃ̂ŁA

�@�@�⊮���Č���̗͂𗎂Ƃ����ɑΉ����Ă��܂��B�v

���̂悤�ɁA�S���ŕ⊮�������đΉ��ł��Ă���w�i�ɂ́A���h�w�Z�ɂ����ď��h�Ɋւ���l�X�Ȋ�b�\�͂�g�ɂ��Ă��邱�Ƃ�A�`�[���Ŋ������邱�Ƃ̑�����g�D���ɐZ�����Ă��邱�ƁA�����āu�l�̖������v�Ƃ��������g�����Ōq�����Ă��邱�Ƃ�����̂ł͂Ȃ����낤���B

�����ɂ́A�u�d�g�݁v�̘g�����u�J�v�������Ă���B

�܂��A���q������i�ލ����̓��{�ɂ����āA�ǂ̋ƊE���Y��ł���u�l�ޕs���v�ɂ��ẮA���l�̔Y�݂����邻�����B����҂͕���25�N(2013�N)�Ɣ�r���āA�������x�Ɍ������Ă���B�܂��A���E���ɂ��Ă͂P�����x�Ő��ڂ��Ă���A���ɓ����R�N�ȓ��̗��E���������X���Ƃ̂��ƁB���E���R�Ƃ��āA�u�i�����ȊO�̏o�g�҂́j�n���ɋA�肽���v�Ƃ������R�������������B

�����������l�ޕs���ɑ����Ƃ��āA�d���̖��͂����߂邱�Ƃ�A�Ⴂ�E���ւ̃P�A�ɏd�_��u���Ď��g�ނ��Ƃ�i�߂Ă���B

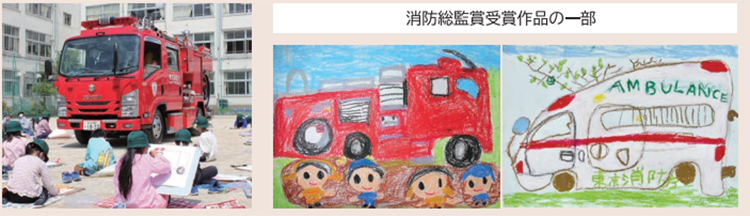

�E���ېE���W���̓n糎��i�ȉ��A�n糎��j�Ɏf�����B

�@�u�R���i�O�͉Ƒ��̐E��K�������Ă��܂����B�܂��A�gTOKYO MER ����ً}�~�����h(TBS�n)��g�G�}�[�W�F���V�[�R�[��

�@�@�ً}�ʕ�w�ߎ��h(NHK)�Ȃǂ̃e���r�ԑg�̎�ދ��͂�����Ă��܂��B����ɁA�d���̖��͂�`���邽�߂ɏ��w�Z�Łg�͂��炭

�@�@���h�̎ʐ���h���J�Â�����A���w�Z�ւ̑����h�Ћ���E�~���u�K�Ȃǂ�������肵�Ă��܂��B�v

���h�Ɍ��炸�A�ǂ̂悤�ȐE��ł����Ă��A�g�����⎩�Ȍ��͊��������Ď��g�߂邱�Ƃ̓p�t�H�[�}���X�ɑ傫���e������B�܂��A�����̐l���̈Ӗ��t���Ƃ��Ȃ�A�d���̈�������l�������̂��Ǝv���B

�l�̖��Ɋւ�錻��œ����d�����y�X�������Ȃ����Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B����A�������AJNSA�Ɋւ���Ă���l�Ԃ́A�Ȃ�炩�̌`�Ńl�b�g���[�N�𗬂������Z�L���A�ɕۂd���Ɍg���A���̗͂ɂ���Ă��ǂ��Љ�̎�����ڎw���Ă���B�������̎d�����A���V�X�e���̊ϓ_����A�l�ޕs���Ȃǂ̏��h�̊F�����ʂ��������������ꏕ�ɂȂꂽ��Ɗ�킸�ɂ����Ȃ��B

���\�͌���

�������h���ł́A����̐E���̔\�͌���ɗ͂𒍂��ł���B

�������h���g�b�v�̏��h���Ă̐����m�����i�ȉ��A�������āj���A�����ȏ��h��(�������h����,�����s�́u���s�v�@�ւł��莩���̏��h��S���B�����ȏ��h���́A���̍s���@�ցB) ���s�̍L�u���h�̓����v2021�N7����[3]�́u�������v�ɂāA���̂悤�Ɍ���Ă���A��l�ЂƂ�̗͂��ɍl���Ă���B

�@�u���ɒ��͂��Ă����g���w����͂̌���x�ł��B�ЊQ�Ή��͂��Ƃ��A�h�Ζh�ЌP���⌚���̗��������ȂǁA�s���ƒ��ڐڂ���

�@�@�̂͏�Ɍ���̑����̐E���ł��B���̌���̐E���̔\�͌���Ȃ����đg�D�̔��W�͖]�߂܂���B�����͐l���v�̑g�D�ł���A

�@�@����̂ɐE���̋Z�\�̌���͏d�v�ł��B��18,600�l�̐E����l��l���X�̔\�͂����コ���邱�Ƃ��ł���A���̑��a�͑�

�@�@���ȗ͂ƂȂ�A�s���T�[�r�X�̌���Ɍq����܂��B�v

��̓I�ɂ́A�ǂ̂悤�ɔ\�͌�����������Ă���̂��낤���B�l���ېl���W���̍������i�ȉ��A�������j�Ɏf�����B

�@�u�����Œ�߂Ă���u�������h���l�ވ琬��{���j�v�ł́A��b�Z�\�i���h�w�Z���̕W���Z�p�j�A�����Z�\�i�~�}��~�����̐��

�@�@�Z�p�j�A���ʋZ�\�i�X�y�V�����X�g�A�G�L�X�p�[�g�Ƃ��������ʋZ�p�j�̂R�̒i�K��ݒ肵�Ă��܂��B�������甼�N�Ԃ́A�S

�@�@�����̏��h�w�Z�Ŗ@�����{�m���̕��A���E�~���E�~�}���̌P���A�̗̓g���[�j���O�����s������A�X�ɔ��N�Ԃ̏��h����

�@�@�̎�������ɂ����āA���ۂ̍ЊQ����ɏo�Ȃ�����h�����Ƃ��Ă̊�{��g�ɕt���܂��B���̌�A�e�풡�����C����ʂ��Đ��

�@�@�Z�p��g�ɕt���A���ɍ��x�ȋZ�p��o����L����ƔF�߂�ꂽ�E���̓X�y�V�����X�g�A�G�L�X�p�[�g�ɔF�肳��܂��B�܂��A�O

�@�@���@�ւ̌��C�ւ̎Q���A��w�@�⌤���@�ււ̔h���Ƃ������l�X�Ȍ��C���ɂ��\�͌���ł��鐧�x������܂��B�v

�����������\�͌�����x������l�X�Ȏ��g�݂��A�E���̊F����̃��`�x�[�V��������Ɍq�����Ă���B �E����W�ē�[4]�Ɍf�ڂ���Ă���u�|���v�����̕��̃R�����g�v������A�\�͌���ɑ�����g�݂��`����Ă���B�ȉ��ɔ�������B

�u���X�̌P���̐ςݏd�˂��l���~���̐����ɒ������邽�߁A�����������邱�ƂɏI���͂���܂���v

���R�~���j�P�[�V�����E�S���I���S��

�w�ߎ��A���n�ɂ�����h���܂߁A�`�[���Ől���~���ɓ����郁���o�[�ɂƂ��āA�~���ȃR�~���j�P�[�V�����͐������Ƃ�������B�R�~���j�P�[�V���������������A�`�[���͂����߂邽�߂ɁA�ǂ̂悤�ȍH�v������Ă���̂��f�����B

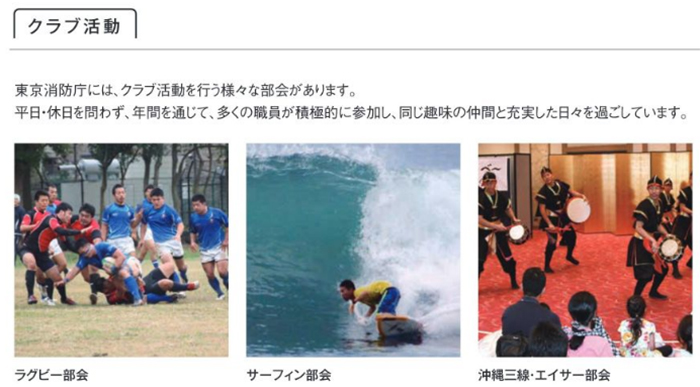

�����ی����W�����V�����i�ȉ��A�V�����j

�@�@�u�]�Ɋ�����ʂ��ĐE�����m�̃R�~���j�P�[�V���������������邽�߁A�N���u�����̕���S�Q����A���Ƃ��Ă��������

�@�@�@��W�⊈�����e�̎��m�Ȃǂɂ��ăo�b�N�A�b�v���Ă��܂��B�v

�����Ď@�ە����w���W�����̓������i�ȉ��A�������j

�@�@�u�`�[���͂����߂��Ƃ��ẮA���S���i�����g�S���I���S���h�����߂���i�߂Ă��܂��B

�@�@�@���̎�g�Ɋ֘A���Đl�����ł́A�E�����݂Ɂg�������厖����������厖���h�Ƃ����v���������Ƃ��A�g�D�̕��j�Ƃ���

�@�@�@���m���܂����B�{��Ƃ��ẮA�E���Ԃ̃f�B�X�J�b�V�����̏�𑝂₵����A�ӌ��\����3���ԃX�s�[�`�����{������

�@�@�@���Ă��܂��B�v

�y�S���I���S���z�Ƃ����L�[���[�h�A�g�D�s���w����������G�C�~�[�EC�E�G�h�����\������1999�N�ɒ����S���w�p��ŁA�����̒����u����̂Ȃ��g�D�v��2021�N�ɔ��s����Ă���A���Ɏ��ɂ��邱�Ƃ������Ȃ������t���B�S���I���S���Ƃ́A�g�D�̒��Ŏ����̍l����C������N�ɑ��Ăł����S���Ĕ����ł����Ԃ̂��ƂŁA�u�`�[���̑��̃����o�[�������̔��������₵����A�������肵�Ȃ��Ɗm�M�ł����ԁv�ƒ�`����Ă���B���̃L�[���[�h���������h���ŏd�v������邱�ƂƂȂ����̂́A�������Ă��S���ɓ`�������Ƃ������������������B�����ȏ��h���̍L�u���h�̓����v[3]�ł��A�������Ắg�S���I���S���h�ւ̎v�����ǂݎ���B

�ȉ��ɔ�������B

�@�u�E���̐E���ӗ~�����}���ł́A�Ǘ��E�������悵�ĕ��ʂ��̗ǂ��E��̕��͋C���������邱�Ƃ��ɂ߂ďd�v�ł��B�A�����J

�@�@�̃O�[�O���Ђ��A�`�[���͂̌���̂��߂ɂ́u�S���I���S���v�����߂�K�v������Ɣ��\���Ĉȗ��A�u�S���I���S���v�Ƃ�����

�@�@�t�����ڂ��W�߂Ă��܂��B���̈Ӗ��́A�u�E��ŒN�ɉ��������Ă����₳��邱�Ƃ��Ȃ��S�z�̂Ȃ���ԁv�̂��Ƃł����A����

�@�@�u�S���I���S���v���E��ɐZ������ƁA�E���Ԃ̃R�~���j�P�[�V�������~���ƂȂ�A�`�[���Ƃ��Ă̑Ή��͂����シ��ƌ����

�@�@�Ă��܂��B���h�g�D�͊K���Љ�ł��B���̂��߂ɁA���Ƃ��ĊK���̏�ʂ̎҂Ɉӌ��������Â炢���Ƃ�����܂��B���̂悤�ȐE��

�@�@�̕��͋C�����ς��A�E���̐ϋɐ����̐��������o���u�S���I���S���v�̂�������ɓw�߂����ƍl���Ă��܂��B�v

�g�D�g�b�v�̉��l�ς��A���̑g�D�̕������`���B���̍ō��̎���������Ē������B

��WG��2021�N�ɍs����������Ѓn�s�l�X�v���l�b�g��\�����CEO��쎁�ւ̃C���^�r���[[7]�ɂ����Ă��S���I���S���ɂ��ĐG��Ă���B���̋L���̒��ŁA��L�Ɉ��p�������Ёu����̂Ȃ��g�D�v����A�u�~�X�̉\���ɂ��ė����ɘb����v�Ɗ������Ă��邩�ǂ������A�~�X�̔����m���Ɗ����ɑ��ւ��A���Ă������ɃR�~���j�P�[�V������}�邱�Ƃ����̂����炷�d�v�ȃ|�C���g�ł���Əq�ׂĂ���B

�����A�d�v���𗝉��ł����Ƃ��Ă��A�G�ɕ`�����݂ɂȂ��Ă��܂����Ƃ̕��������̂ł͂Ȃ����낤���B���ꃌ�x���Ŏ��H�ł���Ƃ���܂ł�萋���悤�Ǝv������A���Ȃ�̍��C���K�v�ł���A�n�[�h���������B�������h���ł́A�g�D�̃g�b�v���S���I���S���̏d�v���𗝉����A���������ɓ`���A�m���Ɏ��H�ł��Ă���Ƃ����_���A���ɑf���炵���Ɗ������B

���S�g�̌��N

���h���Ƃ��ē����l�X�́A�����ْ������ێ����A���g�̖��̊댯�������Ȃ�����X�̔C���Ɍg����Ă���B

�����Ď��ɂ́A���S�ȏ�ڂ̓�����ɂ���ȂǁA��l�ł͍l�����Ȃ��悤�ȋ����X�g���X���Ă���B

���h���Ƃ��Ăǂ�Ȃɍ������`�x�[�V������̗͂��������킹�Ă����Ƃ��Ă��A�X�g���X���S�g�̌��N�ɉe�����y�ڂ��_�ɖڂ��Ԃ邱�Ƃ͏o���Ȃ��B�������h���ł́A���h���̃X�g���X�ɑ��A�ǂ̂悤�ȃP�A���s���Ă���̂��낤���B�����ی��N�Ǘ��W���̌E�c���i�ȉ��A�E�c���j�Ɏf�����B

�@�@�u�Y�ƈ�A���J�E���Z���[�̔z�u��A�E�����k�����x��������܂��B�E��̓����Ŏ���̃X�g���X�������ƓK�����Ȃ��Ǝv��

�@�@�@���̂ł͂Ƃ����S�z����A�����Â炢�ꍇ������܂��̂ŁA�O���̑��k�������p�ӂ��Ă��܂��B���C�̒��ŃX�g���X�̎��O

�@�@�@������s���Ă��܂����A�Z���t�P�A�Ƃ��đ̂�������A�o�����X�̗ǂ��H�����������Ƃ������A�X�g���X�Ή��̏���

�@�@�@�����Ă��܂��B�v

���ɁA���S�Ȍ���ɗ���������ۂɎ�S���X�g���X�i��1�j�ɂ́A���J�ȃP�A���K�v�ƂȂ�B

�@�@�u�S���X�g���X��Ƃ��āA���S�ȍЊQ�Ƃ͉��Ȃ̂����K�肵�A���P�ʂŃO���[�v�~�[�e�B���O�����{�A�����̐U��Ԃ�Ə��

�@�@�@���L���s���āA�����������Ă���C�����Ȃǂ�b���ăX�g���X�y�����͂����Ă��܂��B�܂��A�����w�ߎ��i�u119�v�̒ʕ��

�@�@�@�Ή����镔��j�̃X�g���X���A�ЊQ����̃X�g���X�Ǝ��Ă��邱�Ƃ��������Ă��܂��B�ЊQ����ł́A���S�ȏ����

�@�@�@�X�g���X�ɉ����A���̂Ȃ��ł̏O�l����A�W�҂���̓{���ɂ��X�g���X������܂��B�����ɂ��X�g���X�́g�R���o�b�g

�@�@�@�X�g���X�h(��2)�ɋ߂����̂�����܂��B�v

��1�F�S���X�g���X

�E����ʂ��āA����I�ɁA�g���E�}�������N�����悤�ȏo������A���̔�Ў҂ɐڂ��邱�ƂŐ�����X�g���X�̈��B�ЊQ�����ł͒N�ɂł��N���蓾���ʓI�Ȃ��̂ŁA�ُ�ȏɂ����鐳��Ȕ����Ƃ�����B�i�o�T�F�����ȏ��h�����h�E�~�}��[2]�j

��2�F�R���o�b�g�X�g���X

����ȃV���b�N�̌���_�I�X�g���X������ɋN����S�I�O����X�g���X��Q�iPTSD�j�̂����A�퓬��R�����ɎQ�������R�l�Ɍ�������̂������B�퓬�X�g���X�����B�i�o�T�FWeblio�����j

���h���̎�X�g���X�́A��l�̑z����₷��B�S�̃P�A�̏d�v�����A�Ɋ������B

����Ă�����Ă��鑤�̉�X�ɁA�o���邱�Ƃ͉��Ȃ̂��낤���ƁA�l�����ɂ͂����Ȃ��B

��ׂ�����̂ł͂Ȃ����A��ƂȂǂ̈�ʂ̐E��ł��l�X�ȃX�g���X������B�����̃X�g���X�́A�����s���̓��@�ɂȂ�����A�~�X�ɂȂ�������ȂǁA���Z�L�����e�B���̗̂v���ƂȂ邱�Ƃ������B�Ή���Ƃ��āA�X�g���X�̌�������菜�����Ƃƕ����āA�X�g���X�����ۂ̐S�̃P�A�ɂ��Ă��A���̒��S�ʂɂ����Ă����ƈ�ʓI�ɂȂ邱�Ƃ��肤�B�E�c���̂��b�ɂ��������悤�ɁA�u�����ł͌����Â炢�v�Ƃ����������܂��܂������Ɗ�����B���{�ł��A���Ă̂悤�ɁA����҂�}�b�T�[�W�X�ɍs���悤�Ȋ��o�ŁA�S�̃P�A���邱�Ƃ�������O�ɂȂ�������ė~�����B

�������K�����ɂ���

�������h���ɂ́A��ʓI�ȕ����̃��[���ɉ����A���̍s���E���Ƃ���������[��������B�Ⴆ�A�k�Г����������Ƃ��ɂ��Q�W�ł���悤�A�E���̋��ꏊ�����O�ɒ�o���邱�ƂɂȂ��Ă���B����́A�v���C�x�[�g�ȗ��s�̏ꍇ�����l���B�܂��A���Z�n��I�肷��ꍇ�ɂ��A�Q�W�Ɏ��Ԃ�v���Ȃ��ꏊ��I�肷��悤�A�w�����Ă���B

�������܂߁A�����K���̈ᔽ�\�h��ɂ��āA��WG�̎��ł���u�����s���̗\�h�v�Ɋ֘A���āA�������Ɏf�����B

�@�@ �u�܂��͏��h�w�Z�i�����㔼�N�ԁA�S�����j�̂Ȃ��ł�������Ƌ����Ă��܂��B�Ⴆ�A�����ᔽ������ƍŏI�I�ɂǂ��Ȃ邩�A

�@�@�@���̑z���͂����Ă��炤���߂̎w���Ȃǂ����Ă��܂��B�S���I�Ȏw���ɂ��ẮA�����O�܂ł́u���ȁv�Ƃ������ߌ^��

�@�@�@�������A�����́u���ȁv�Ƃ����ƁA�u�i�����Ɉӎ��������āj�t�ɂ���Ă��܂��v�Ƃ������l�ԐS�����l�����A���������̎�

�@�@�@�ŁA�������������郋�[�������悤�ɂ��Ă��܂��B�ǂ������炻�̃��[�������邩���f�B�X�J�b�V�������čl���Ă��炢

�@�@�@�܂��B���̍ہA�N���̎Ⴂ�����o�[���������₷������悤�A��i�̔z���ɂ��Ă��w�����Ă��܂��B�v

�������h���ł́A�u�l�ԁv�𗝉�������ɑǂ���Ă���B �����o�[�������K�������炵�A����������Ή��𐋍s���邽�߂́u�������`�x�[�V�����v���ێ�����ɂ́A�w���E���߂����ł͂Ȃ��A�l�Ɋ��Y�����K�v�Ƃ������Ƃ��B ���ɁA�u���������̎�ŁA�������������郋�[�������v�Ƃ����_�́A���Z�L�����e�B�̏�ʂł��A���ɏd�v�ȃ|�C���g�ł���ƍl����B��Ӊ��B�I�Ɂu��������ׂ��v�ō�������[���́A����ł̔[���������܂�ɂ����A��炳�ꊴ�ɂȂ肪���ł���B�����Ȃ�ƁA��������T���l���o�Ă�����A�\�ʓI�Ɏ��U���Č`�[�������肷��\�����o�Ă���B�������A�u���������ō�������[���v�ł���A�����ɈӖ���ӔC���������A���g�ݕ�������Ă���B�����ƁA�Z�L�����e�B���x�����܂邾�낤�B

1�b�𑈂����̌���Ŋ�������E��̃}�l�W�����g�ɁA�w�Ԃׂ��g�D�͑����͂����B �ǎ҂̊F����̐E��́A���������낤���H �E���ɂ���āA�œK�ȃ}�l�W�����g�͕ω�������̂ł͂���B�������A�u�l�ԁv�𗝉������Y�����ƂȂ��A�u�����o�[�̔[�����⎩�����ȂǍl�����A���������ŏ]�킹��v�Ƃ������}�l�W�����g�ł͈�l�ЂƂ�̃p�t�H�[�}���X�������o�����Ƃ͓���ƍl����B

�܂��A���Z�L�����e�B�̊ϓ_����l���Ă��A�ߓx�Ȍ��Ќ��z�̂���g�D�́A�`�[���G���[��W�c���N��������A�����s���̈������ɂȂ���������邾�낤�B

�������h���ɂ�������g�݂́A�����̊�Ƃ̗l�X�ȏ�ʂŎQ�l�ɂ��Ă�����������̂Ɗm�M����B

���E���̔[�����E�g�����E���`�x�[�V����

�������h���œ����l�X�͊F�A�u�������d���v�ł��邱�ƁA�u���������A�����̖������x����͂ɂȂ�d���v�ł��邱�ƂɌւ��g�����������āA�Ɩ��ɏ]�����Ă���B

�E����W�ē�[4]�Ɍf�ڂ���Ă���E���̕��̃R�����g���A�ȉ��ɔ�������B

�|���v���@�ֈ�

�u�ЊQ����ɓ������Ȃ���Ζ����~�������ɏ]���ł��Ȃ��B�������悹���ԗ������S�E�m���E�v���ɉ^�s����d���ɂ�肪���ƌւ�������Ȃ�����X�Ɩ��ɗ��ł��܂��v

���ʋ~����

�u���̍s�����ׂĂ��l���~���ɂȂ����Ă���B1�b�̐ςݏd�˂ŏ����閽�����邩������Ȃ��ƁA1�b�ւ̂������������ĐE���ɂ����邱�Ƃ�S�����Ă��܂��v

���@�W

�u�\�h�Ɩ��͌����̐v�i�K����{�H����З\�h�Ɋւ���w���𑱂��邱�ƂŁA�����̕��X�̖�����Y���A�ЊQ�����邱�Ƃ��ł���d���ƕ����A�������߂����Ǝv�����v

�h�Ј��S�W

�u�n��̕��X�ɍЊQ�ɔ����邱�Ƃ̑���𗝉����Ă��炢�A����̍ЊQ���ɂ��������s����g�ɒ����Ă����������ƂŁA�ЊQ�ɋ����܂��Â���ɐs�͂��Ă��������v

�x�h�������w�ߎ�

�u������ЊQ�Ɍg���T�|�[�g���邱�ƂŐl�X�̖����~�����Ƃ��ł���d���Ɍւ�������A���X�Ɩ��ɗ��ł��܂��v

�������P����A1�b�𑈂��ْ����A�X�g���X�t���Ȍ�����A24���Ԑ��̋Ζ��Ƃ������ߍ��ȏ̂Ȃ��ŁA���̂悤�ɍ������`�x�[�V�������ێ��ł��Ă���̂͂Ȃ��Ȃ̂��H �l�����Ƃ��Ăǂ��������H�v������Ă���̂��A���b���f�����B

�P�j����������̍������`�x�[�V����

���������A���̎d����I�Ԏ��_�ŁA�������`�x�[�V�����������Ă���l�X���W�܂��Ă���B

�l���ۍ̗p�W���̎R�{���i�ȉ��A�R�{���j

�@�u�̗p����҂́A�s���̈��S����肽���Ƃ����u�]���@�Ŏ���������������̂ŁA���̎��_���烂�`�x�[�V�����͍����Ǝv��

�@�@�܂��B�v

������

�@�u�C���Ƃ��āA�l�X�̈��S�E���S�̂��߂ɍv���������Ƃ����E���������ł��B�v

�Q�j���h�w�Z���猻���ʂ����u�[�����v

�܂��A����1�N�ڂ̏��h�w�Z�ɂ����āA�Z�p���ゾ���łȂ��A�d���ɑ���ӎ��ɂ��Ă���������Ƌ����Ă���B����ɁA����ɂ����Ă��A�g���̂��ꂪ�K�v�Ȃ̂��h�Ƃ����ړI����������ƕ����������邱�ƂŁA����ɂ����Ď����Ŕ��f�ł���͂��琬���Ă���B����ł̐��������f���x��邱�Ƃ́A���ɒ������邩��ł���B����ɁA�ߋ��ɔ��������ЊQ����U��Ԃ邱�ƂŁA��Ɉӎ���V���ɂ��Ă���B

�n糎��u���h�w�Z�ł��A���̎d�������̂��Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂��ɂ��āA�����Ă��܂��B�܂��A���N�x���h���Ă���d�_�{������܂����A���̂��̎{�K�v�Ȃ̂��Ƃ������R���������莦����܂��B���ꂪ�E���̔[�����Ɍq�����Ă��܂��B�v �@�������u�Ⴆ�A�\�h�W�̖@�߂́A�傫�ȉГ��̍ЊQ�����P�ɐ��肳��Ă�����̂���������A�\�h�Ɩ���S�����Ă���E���́A�@�����ᓙ�̖@�߂̐��藧�����痝�����܂��B���̂��̖@�ߊ�����K�v������̂��Ƃ����ړI�𗝉����Ă��邽�߁A���`�x�[�V�����������Ċ����ł��Ă��܂��B�܂��A�ߋ��̔ߎS�ȉГ��̍ЊQ���J��Ԃ��Ȃ����߂ɁA��Ɋw�тȂ������s���A���`�x�[�V������V���ɂ��Ă��܂��B�v

�R�j�d�g�݂Â���

�g�D�Ƃ��āA�E���̃��`�x�[�V���������߂邱�Ƃ��d�v�����A�d�g�݂Â����i�߂Ă���B

�������u���`�x�[�V�����͔��ɑ厖�ɂ��Ă��܂��B�����ł́A�ߘa3�N�x(2021�N�x)����u�E���̃��`�x�[�V��������ɌW��l�����x���̂���������ψ���v�𗧂��グ�Č������n�߁A���ʂ�����ƍl������{��̓X�s�[�h���������Ď��s���Ă��܂����B�{��̈��Ƃ��āA�����{��k�Ђ̍ۂɌ��n�̏��h�{���Ŏw�������Ƃ��Ċ������ꂽ���������ču�����s���܂����B���̕��́A�����g����Ђ���A�Ôg�ł��Ƒ���S�����Ȃ�����A1�T�Ԉȏ�ЊQ�Ή��ɓ������܂����B�{�u���̓C���^�[�l�b�g���p�ɂ��S���h���Ƀ��A���^�C���Ŕz�M���s���ƂƂ��ɁA���u�ł��Ȃ������E���̂��߂̃A�[�J�C�u�z�M�ƍu���̓���̒����̎��������ւ̌f�����s���܂����B��u��̃A���P�[�g�ł́A���`�x�[�V���������サ���Ɖ����������W�U���ɏ��܂����B���ɎႢ�E���𒆐S�ɁA�g�����A�A���ӎ������܂�܂����B���`�x�[�V����������ʂ̍���������蓖�̑��z�Ƃ�������V�ʂɂ��ẮA�������Ȃ̂Ń^�C�����[�ȃt�B�[�h�o�b�N�͓���̂ł����A�l���]���̌��ʂ��������ɔ��f������悤�ɂ��Ă��܂��B�v

�@�n糎��u�s��������邠�肪�Ƃ��̐����L��ۂł܂Ƃ߂āA�e���Ƀt�B�[�h�o�b�N���Ă��܂��B�v

�s������̊��ӂ̌��t���ނ�̃��`�x�[�V�����ɒ������Ă���B��������I�m�ɁA�I���^�C���œ`���邱�Ƃ��ł���E�E�E�A���V�X�e���̏o�Ԃł���B������������`���ł��邱�Ƃ͂��肻�����B

��������

����̃C���^�r���[�ŁA���h�̎d���ɏ]������Ă���F����̊�����ڂ̓�����ɂ��A����܂łɊ��������Ƃ̂Ȃ��،h�̔O���������B�����̎d�����u���v�ɒ������Ă���B���������邩�킩��Ȃ����̂ɔ��������鐸�_�́A���S�Ȍ���Ή��ɂ��S�ւ̉e���A�̂̍��g�ɂ���J�A �������������������ɒׂ�邱�ƂȂ��A�������`�x�[�V���������������đΉ��ɓ�������h���A�����Ă��̏��h�����x����l�X�Ȏ��g�݂��f���A�ƂĂ��ꑽ���A�g�̏k�ގv���ł������B

������������������̎��g�݂́A�S�̂�ʂ���1�{�̎����ʂ��Ă����B����́A�u�l�v���ɂ��Ă���Ƃ������Ƃł���B �����~���E�ɏA���Ă���l�X���A���Ԃ��A�����ɑ�ɂ��Ă���̂��A���̎v������������`����Ă����B ���̎v�������邩�炱���A�����ɏZ�މ�X�͎���Ă���̂��B

����̂��b�́A��ʂ̐E��œ�����X�ɂƂ��Ă��A�傫�ȋC�t���Ɗm�M�������炵�Ă��ꂽ�B�u�l�v�̒�͂��A�Â����Ă͂����Ȃ��B ���̒�͂��ĂыN�������̂����Ȃ̂��A�����Ē�������������v���B

�[�������ɂ��邱�Ƃɂ�鎩���s���A�i���ȍٗʁj

�@�g�������ێ����邱�Ƃɂ�鍂�����`�x�[�V�����A�i�����F���A���ҍv���j

�@�s���̊F����̊��ӂ�`������g�݁A�i���ҏ��F�j

�@���ԂƂ̏��������ɂ���J�̏����A�i�`�[�����[�N�j

�@�S�g�ւ̒��J�ȃP�A�A�i���t���b�V���j

�@�\�͌���ւ̑S�ʓI�ȃo�b�N�A�b�v�A�i���Ȑ����j

�����͑S�āy�l�z���ɂ��Ă�����g�݂ł���A���ꂪ���邩�炱����͂��ł���̂ł���B

���C�Â����낤���A�����̎��g�݂́A�Ǝ�E�K�͂��킸�A�ǂ̂悤�Ȋ�Ƃł��o���邱�Ƃ��Ƃ������Ƃ��B�����āA��WG�̉ߋ��̋L��[6]�ł��G�ꂽ�c��`�m��w �O�엲�i�搶�̍K���o�c�w�����ɂ�����V�́u�K�����q�v�ɂ����ׂČq�����Ă���B

�@�@���V�́u�K�����q�v

�@�@

�@�@�@�@ ���Ȑ����i�V���Ȋw�сj

�@�@

�@�@�@�A ���t���b�V���i�ق��ƂЂƑ��j

�@�@

�@�@�@�B �`�[�����[�N�i�Ƃ��ɕ��ށj

�@�@

�@�@�@�C �����F���i�����S�g�j

�@�@

�@�@�@�D ���ҏ��F�i���Ă��炦�Ă���j

�@�@

�@�@�@�E ���ҍv���i�N���̂��߁j

�@�@

�@�@�@�F ���ȍٗʁi�}�C�y�[�X�j

���R�̂��ƂȂ���A�����́A�����s������C���N�����Ȃ��u���z�I��v���̂��̂ł���B

�Ō�ɁAWeb�L���Ɍf�ڂ���Ă����������Ă̂����t���A���p����`�ŏЉ��B ���ЁA18�C655���̐E���A303�̋��_�𑩂˂�y�������h���@���h���āz�̂����t�ł��邱�Ƃ�O���ɒu���āA���ǂ݂������������B�����ɂ́u�E�ʂɂ��w���v�����u�l�Ƃ̌����������v�̐_��������B

�u�N���ɉ����𗊂ނƂ��́A�Ȃ��A��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A���̔w�i����ʂȂǂ���������`���āA���肪�[�����Ď��g�߂�悤�Ɉӎ����Ă��܂��B������ӂ�ƁA�P�Ȃ�g��Ɓh�ɂȂ��Ă��܂�����ł��B��ƂƂ����͎̂����I�ŁA�S���ʂ��ɂ����A�\���Ȑ��ʂɌ��т��ɂ������̂ł�����ˁB�܂��A��������Ƃ����A�������t�͎g���܂��A�w���肪�Ƃ��x�̋C�����́A������ƌ��t�ɂ��ē`����悤�ɂ��Ă��܂��B�����܂ł�����A��͐M�����āA�C���邾���ł��ˁv

�o�T�F�����V���f�W�^���@��C��w�h�b�g�R���u�����C�l�vVol,24 [8]

�����Ă���ɐ������ẮA���̂悤�ɂ����b������Ă���B���̂����t�ɂ́A�{WG���Nj����Ă���u���z�I�v�{��̐S������B

�u�Ȃɂ����A�E���ւ̊��ӂ̋C������Y��Ȃ����Ƃł��B���ɂł��邱�Ƃ͑傫�ȕ��������������Ƃł����āA���̎����Ɍ����Ċ��������Ă����̂́A�e����ɂ���E�������ł���A�B���ł��邩�ǂ������A�E�������̊撣��ɂ������Ă��邩��ł��v

�o�T�F�����V���f�W�^���@��C��w�h�b�g�R���u�����C�l�vVol,24 [8]

�����̂����t����A�l�X�Ȃ��Ƃ���������Ă�����������K���ł���B

����ς��Z�����Œ��ɁA�����C���^�r���[�ɉ����ĉ��������������h���l�����̊F����ɁAWG�����o�[�ꓯ�A�S���犴�ӂ̈ӂ�\����B���肪�Ƃ��������܂����B

���o�T��

[1] �×��N���F ���S�̖{���Ƃ͉����H �` ���ۊw�I�Ȋw�_�̗��H�ɂ����S�̍\�����f�� �`,

�@�@���{�Z�L�����e�B�E�}�l�W�����g�w�, Vol.34, No.3, pp.3-21 (2021),

�@�@https://doi.org/10.32230/jssmjournal.34.3_3

[2] �����ȏ��h�����h�E�~�}��

�@�@

�@�@https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/tuchi2501/pdf/250131-1.pdf

[3] �����ȏ��h�����s�̍L�u���h�̓����v2021�N7����

�@�@https://www.fdma.go.jp/publication/ugoki/items/rei_0307_all.pdf

[4] �������h���@�E����W�ē��@�u�������A�������̎�Łv

�@�@https://tfd-saiyo.jp/assets/degital_pamphlet/tfd_pamphlet/#page=1

[5] �������h���@�u�����̏��h�v

�@�@https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/ts/sa/data/fire_service.pdf

[6] JNSA �g�D�œ����l�Ԃ������N�����s���E���̑Ή�WG�F�c��`�m��w ��w�@�V�X�e���f�U�C���E�}�l�W�����g������

�@�i�� �E�F���r�[�C���O���T�[�`�Z���^�[���j�O�엲�i�����ւ́y�͂��炭�l�̍K���Ɋւ��钲���z�Ɋւ���C���^�r���[, 2021�N

�@�@https://www.jnsa.org/result/soshiki/99_maeno_202103.html

[7] JNSA �g�D�œ����l�Ԃ������N�����s���E���̑Ή�WG�F������Ѓn�s�l�X�v���l�b�g��\�����CEO��쎁�ւ̃C���^�r���[,2021�N

�@�@https://www.jnsa.org/result/soshiki/99_yano_202109.html

[8] �����V���f�W�^���@��C��w�h�b�g�R���u�����C�l�vVol,24

�@�@http://www.asahi.com/ad/senshu/human/vol24_p1.html

| « ���ʕґ�9�� �����ȁu���������Ɠ������߂̎{��v�C���^�r���[�i�O�L���j | ���ʕґ�11�� �������h���l���֘A����C���^�r���[�Q��ځi���̋L���j » |