組織で働く人間が引き起こす不正・事故対応WGによる人事部門へのヒアリング

<特別編 第9回>

| « 【特別編 第8回】法務省 公安調査庁様へのインタビュー | 【特別編 第10回】東京消防庁 人事関連部門様へのインタビュー |

財務省 における「活きいきと働くための施策」に関するインタビュー

■ 職員数:約73,000名

■ 設置根拠となる法律: 財務省設置法

「健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図る」(財務省設置法第3条)ことを主な任務として、「国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統一に関すること」をはじめとした「財務省設置法第4条」にある各種の事務を行う日本国の行政組織。

●はじめに

「日本の代表的な政府機関(官庁)の名前をひとつあげよ」と言われたら、皆さんは、どの官庁の名前をあげるだろうか。この問いに対し、おそらく少なく無い人々が、お役所の中のお役所とも言われる「財務省」の名前をあげるのではないだろうか。今回は、この、日本を代表する官庁、財務省の霞ヶ関にある本省にお邪魔して、約7万3千人の人が働いている職場である財務省において、そこで働く人々が活きいきと働くための基本的考え方、そして行っている様々な施策についてお話をうかがった。

ちなみに、国家公務員のうち自衛官など特別職を除いた一般職が約29.2万人、財務省で働く人間が約7.3万人なので、じつに国家公務員の4人に1人が財務省で働いている計算になる。「国のお役所の名前をひとつあげよ」という問いに対して、財務省の名前が思い浮かぶのは、ある意味当然のことだったのだ。そして、この財務省、日本に出入りする輸出入品に目を光らせ、不法な品々の密輸を防ぐという役割も担っており、広い意味で日本社会の「セキュリティ」にも関係している。

今回、、この財務省の中枢とも言える主計局次長兼企画調整総括官(前秘書課長)の吉野維一郎 氏、大臣官房秘書課課長補佐(人事企画担当) 髙木康一 氏からお話を伺う機会を頂戴した。

国家レベルでの財政を担う組織として、きわめて重要な職務を担当して、かつ多くの人々が働いているにもかかわらず、財務省が映画やテレビなどのドラマの舞台になることは多くない。このこともあって、一般国民は、財務省という国の組織に対して具体的なイメージを持っていない。今回の訪問は、多くの国家公務員の方が働いているにも関わらず一般の国民が詳しくは知らない財務省という職場において、そこで働く人々が「満足して働けるようにする」ための考え方、そして工夫をお聞きする極めて貴重な機会となった。

●財務省の使命

「国の信用を守り、希望ある社会を次世代に引き継ぐ。」これが財務省自身で定めた財務省の使命であり、「納税者としての国民の視点に立ち、効率的かつ透明性の高い行政を行い、国の財務を総合的に管理運営することにより、広く国の信用を守り、健全で活力ある経済及び安心で豊かな社会を実現するとともに、世界経済の安定的発展に貢献して、希望ある社会を次世代に引き継ぐこと。」と続く。2019年6月に策定された “財務省の組織理念” [財務省, 2019]は財務省の使命・組織として目指す姿・行動規範の三つの要素から構成され、多くの企業が経営理念として掲げるMVV:ミッション(Mission)・ビジョン(Vision)・バリュー(Value)に相当する1。

※1) 財務省の資料にMVVという用語はなく、筆者の解釈に基づいている。

企業理念を掲げる民間企業は少なくないが、国の財政を司る、霞ヶ関最強の官庁・鉄の組織力とも言われた財務省にMVVが必要なのだろうか?今回のインタビューはそんな疑問から始まった。

------------------ コラム MVVについて ------------------戦略デザイナー佐宗は(佐宗, 2023)2の中で組織が“1つの群れ”として機能するための「体内羅針盤」──その構成要素を分解したのが、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)といった企業理念群であり、「渡り鳥の群れ」を比喩に使いながら、群れが「群れ」を崩壊させない3要素としてMVVを以下のように解説している。

1. 中心感覚(ミッション)──自分たちの中心的な活動はなにか

2. 方向感覚(ビジョン)──究極的にどこを目指して進んでいくのか

3. 距離感覚(バリュー)──仲間と衝突せずに協働するための基準はなにか

またそれぞれを次のようにも定義している。

ミッション:過去から現在まで積み重ねてきた自分たちなりのこだわり(バリュー)と、未来の社会像(ビジョン)とをつなぐ1本のベクトル

ビジョン:まだ到達できていない自分たちの未来の理想状態

バリュー:「私たちがこだわりたいことはなにか?」という問いに対する答え

※2) MVVの原点をドラッカーに求め、”経営学で企業理念に関するまとまった知見がなかった”など、色々と読み応えがある記事なのでぜひ一読ください。

財務省設置法によって組織の役割が、国家公務員法によってそこで働く人々の役割が定められているにもかかわらず、なぜMVVを明文化する必要があるのかと思われるかもしれない。しかし、設置法はその任務、所掌事務そしてその組織を定めるものであり使命という単語は出てこない。また、人事院のMVVプロジェクトに関する資料(人事院, 2022)では、「組織法令のみでは、組織としての存在意義が組織内外から理解しにくい場合もある。また、職員が日々の業務と国民・社会とのつながりを意識しづらく、仕事に対するやりがいの低下につながる。そこで、近年、複数の府省でミッション等を策定3・明確化する動きが見られる。」と述べられており、財務省はミッション定義の先駆けと言える。

※3)「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化を。」はデジタル庁のミッションである。

さらに、日経新聞の報道 [日本経済新聞, 2023]によれば2023年9月25日に人事院で25年ぶりに開催された有識者会議「人事行政諮問会議」の主な論点として行動規範が挙げられているように、国家公務員法は職務内容を定めるものの、公務員のあるべき姿を明示していない。そこで、めざすべき方向性を共有し、職員それぞれが「やりがい」を再認識する。そうすれば職場が活気づき、離職の防止につながると人事院は期待しているとのことである。また「ブラック霞が関」と揶揄(やゆ)される職場環境を改善することで、この10年で2割減少した総合職試験の申込数への歯止め、増加傾向にある離職の減少を期待している。

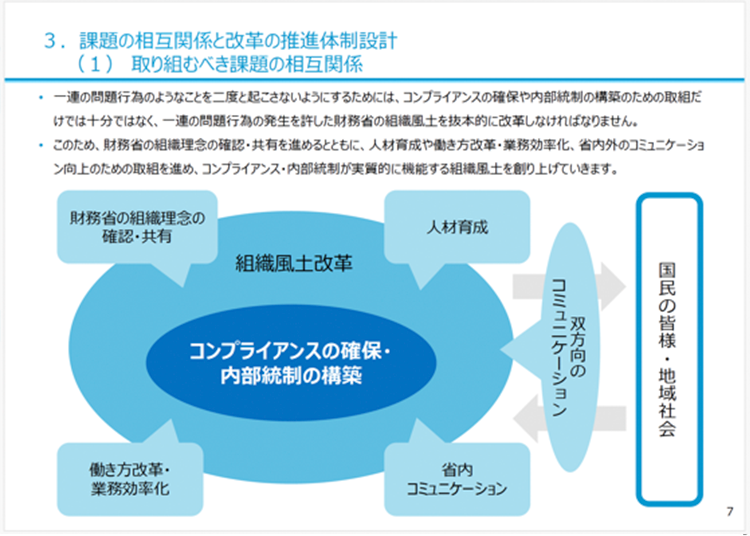

先の報道にあるように人事院の動きは公務員離れに対する対策という面が大きい。しかし、“財務省の組織理念”が生まれた経緯はこれとはだいぶ異なっている。森友学園案件やセクシャル・ハラスメント等の一連の問題行為により、財務省全体に対する信頼は大きく低下したとの反省のもと、組織風土改革を目指し、2018年7月から取り組んできた“財務省再生プロジェクト” (財務省, 2018)から生まれたのがこの”財務省の組織理念”の明文化 [財務省, 2019]だ。このプロジェクトは民間から秋池玲子(現ボストンコンサルティンググループ日本代表)氏を参与に迎え、省を挙げた取り組みであり、今回のインタビューもこのプロジェクトの紹介を軸として進んだ。

●財務省再生プロジェクト

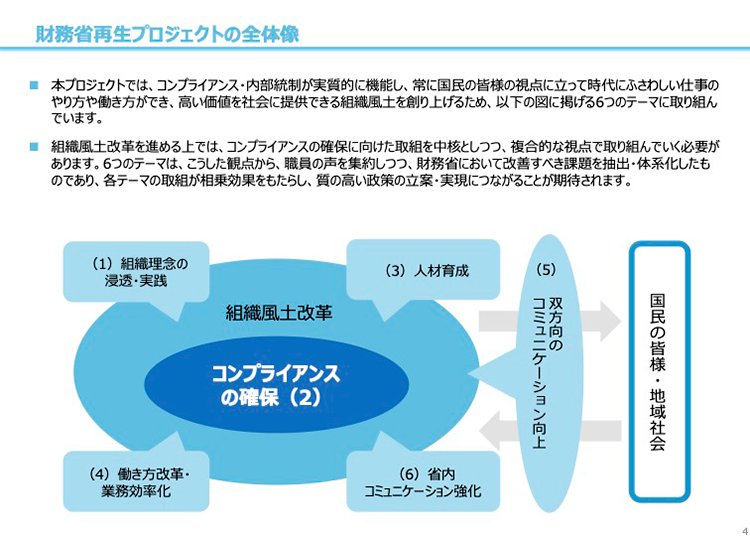

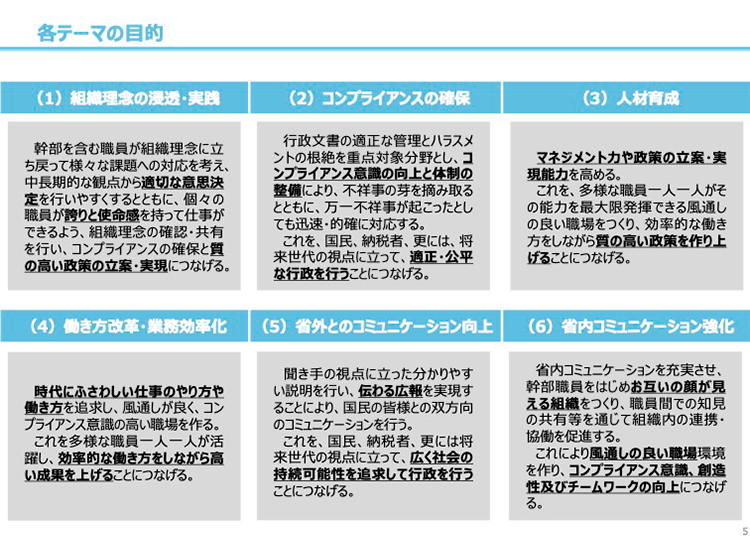

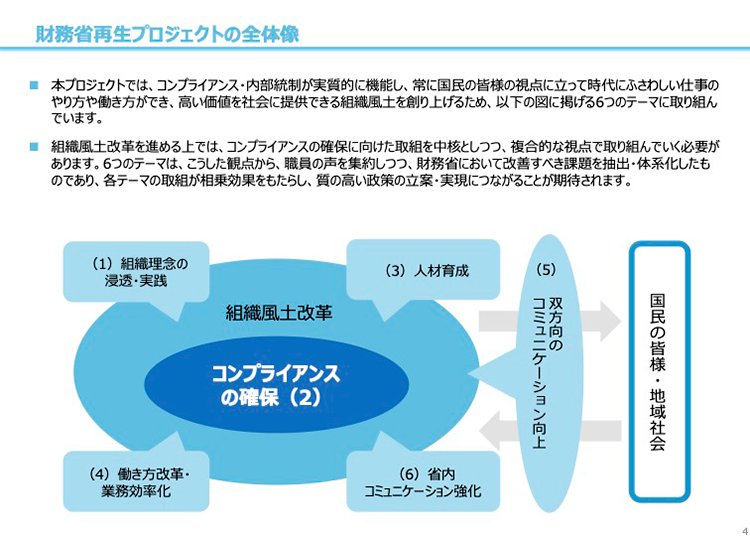

財務省再生プロジェクトは以下の6つのテーマに取り組んでいる。

この中で組織理念の浸透・実践に着目したい。

●組織理念の浸透・実践

“これからの企業理念は、「社長の誓い」ではなく、「みんなの物語」の源泉としての性格を持つようになる。そんな理念をつくるには、組織のなかに暗黙裡に存在する思想を掘り起こし、言語化していくことが必要となる。”

(佐宗, 2023)

財務省の組織理念は一年半以上の期間をかけ延べ2300人の職員が参加した意見交換会と多忙な幹部職員を集めての率直な議論の結果から生まれている [財務省, 2019]。「自分たちの心の中にあったものを炙り出し、自分たちの本質を言語化する、その作業の中で 多くの職員が“時代の中に自分の仕事を位置付けている”ことが見出され次世代に引き継ぐという言葉になった」という、吉野氏、髙木氏の説明に筆者はしびれた。ともすれば短期的視点を取りがちな外野の声に対する強力なアンチテーゼであり、自分達の拠り所を示す言葉として次世代に引き継ぐという言葉は素晴らしい。国家百年の大計ともいえる長期的な視点で自分の仕事を捉えている人々がこの国の中枢に息づいていること、そしてその思想が明文化されたことはこの国の誉と言っても過言ではないだろう。

“自分たちの理念について話し合う場というのは、いわば「企業の思想版R&D」のようなものだ。こうした語り合いが蓄積されていくことで、一人ひとりのなかに、そして組織のなかに思想の根が広がっていき、事業そのものが堅固になっていくのである。”

(佐宗, 2023)

「多くの組織で何か不祥事が起きると、対策として立派な文章を作成するが、時間が経つと忘れてしまう。財務省もそこから逃れることができず、10年単位で繰り返し4てきた。それに対し今回の改革の要諦は忘れないこと・やめないこと」、と吉野氏は語り、「そのためには、組織理念の通徹(つうてつ)5が必須であり、毎年組織理念の浸透を図っている」と続ける。

具体的には大臣や幹部によるスピーチ、ポスターや名刺への印刷などに加え、プロジェクトの事務局長である秘書課長が30以上ある全地方支部部局を訪れてプロジェクトの進捗状況を説明し理念の浸透を図るといった営みを毎年続けている。筆者もいくつかの民間企業のインタビューで組織理念について聞いたことはあるが、これだけの継続的取り組みは他にない。教科書通りの浸透・実践活動と言ってしまうことは簡単だが、2018年以降5年間継続させていることこそが、次世代に引き継ぐという意識の表れであり、鉄の組織力の賜物とも言えるだろう。

このような継続性は組織理念だけでなく、プロジェクト全体を通して実施されていることが、下図からもみて取れる。

※4) 1995年の過剰接待、2008年の居酒屋タクシー、2018年の森友問題

※5) 貫き通すこと。また貫き通ること(デジタル大辞泉 小学館)

●働きがい改革

組織風土改革は息の長い営みであり、初期デザインは非常に重要になる。再生プロジェクトの六つのテーマが2018の開始時点から変わっていないことは、このデザインの優秀さを示している。また発足経緯から再生プロジェクトではコンプライアンスの確保に重点が置かれている。

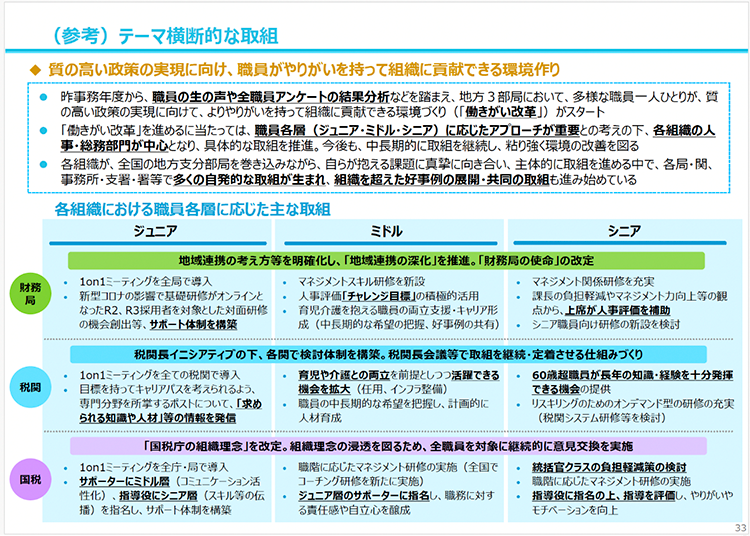

さらに、2022年度からはテーマ横断的な取り組みとして、働きがい改革を始めている。これは組織理念の浸透・実践の中で実施している全職員アンケートの分析結果や再生プロジェクトに届けられた生の声などを踏まえて開始されたものであり、部署毎・職員各層(シニア・ミドル・ジュニア)に応じたアプローチとなっている。

プロセスや手続き遵守といった方向に目が行きがちな(2)コンプライアンスの確保、(4)働き方改革・業務効率化といった各テーマに対する横串として、働きがい・やりがいを全面に出した取り組みは、我々の“北風に対する太陽アプローチ“に通じるものがある。太陽アプローチは単に楽な仕事を意味するのではなく本人が活きいきと仕事をすることが不正の誘惑を退けることである。そういった点で、税関の例に見られるような、希望する女性職員の勤務を可能にする職場環境(女性用トイレ・仮眠施設など)の整備、明示的な指導役への指名、チャレンジ目標の設定など、新たな役割によるやりがいの創出は結果的にコンプライアンスの向上につながると考えられる。

もう一つ注目したのは働きがい改革のメッセージ「質の高い政策の実現に向け、職員がやりがいをもって組織に貢献できる環境づくり」だ。横断している6つのテーマ全てが”つなげる”で締めくくられているのと同様に、全ての活動が組織目標である政策実現に向けた営みであるというブレのない姿勢とともに、パフォーマンス向上に関する高い意識をこのメッセージは示している。「やりたいこと・ミッションに向けて働く人を求める。」という吉野氏の言葉には、自分たちの仕事に対する強い自負と矜持を感じるとともに、民間以上に財務省の仕事がやりがいに直結していることを強く感じた。

●おわりに

財務省再生プロジェクトの個々の営みは図 3プロジェクトの主な取り組み(2023)にあるように、民間企業にも見られるオーソドックスなモノである。筆者がこのプレジェクトで注目したのは、組織理念における“次世代に引き継ぐ”というメッセージ、5年間継続してきたという粘り強さ、毎年の報告書の本文中に現れる高い政策・高い成果といったパフォーマンスに対する熱意の3点である。財務省での仕事自体が国の中枢を担うという非常にやりがいがあるモノであるが、そこに胡座をかいていては様々な歪みが発生する。きっかけこそ不祥事にある再生プロジェクトであるが、まさに「禍を転じて福と為す」の言葉通り、より良い組織風土改革のための組織理念を構築し、それを粘り強く実践していることに率直に敬意を表するとともに、今後の活動にも注目していきたい。

末尾になるが長時間のインタビューに応じてくださった、吉野氏、髙木氏、そして本ワーキンググループの活動趣旨にご賛同頂き、訪問と本文執筆の機会を与えていただいた財務省主計局局長の新川浩嗣氏に感謝してこの稿を終わりとさせていただく。

<参考文献>

- 佐宗邦威. (2023年5月13日). ミッション、ビジョン、バリューの何が違うのか.

参照先: https://dhbr.diamond.jp/articles/-/9548 - 財務省. (2018年10月19日). 財務省 再生プロジェクト 進捗報告.

参照先: https://www.mof.go.jp/about_mof/introduction/saisei/20181019_houkoku.pdf - 財務省. (2019年6月27日). 財務省 再生プロジェクト 進捗報告.

参照先: https://www.mof.go.jp/about_mof/introduction/saisei/20190627_houkoku.pdf - 財務省. (2019年6月). 財務省の組織理念 : 財務省.

参照先: 財務省: https://www.mof.go.jp/about_mof/introduction/mission/index.html - 財務省. (日付不明). 財務省再生プロジェクトについて.

参照先: https://www.mof.go.jp/about_mof/introduction/saisei/index.html - 人事院. (2022年1月17日). 組織におけるミッションなどについて.

参照先: http://www.jinji.go.jp/sanyokai/sanyokaiR3/220117_shiryo4.pdf - 日本経済新聞. (2023年9月26日). 国家公務員に「パーパス」 人事院、25年ぶり有識者会議 離職防止へ働く意義確認. 日本経済新聞

| « 【特別編 第8回】法務省 公安調査庁様へのインタビュー | 【特別編 第10回】東京消防庁 人事関連部門様へのインタビュー |