�g�D�œ����l�Ԃ������N�����s���E���̑Ή�WG�ɂ��l������ւ̃q�A�����O

�����ʕ� ��7��

| « �y���ʕ� ��6��z�k�C����w�l�ւ̃C���^�r���[(�O�L���ւ̃����N) | �y���ʕ� ��8��z�@���� �����������l�ւ̃C���^�r���[(���L���ւ̃����N) » |

�h�ЉȊw�Z�p������ ���������ւ́u���������Ɠ������߂̎{��v�Ɋւ���C���^�r���[

�� �E�����F341���i�����E168���A�����E173���j�@��2022�N3��31������

�� �������_�F�{���i��錧���Ύs�j�A��X�h�Ќ����Z���^�[�i�V���������s�j�A��X�h�Ќ����Z���^�[�V����X���������i�R�`���V���s�j�A���ɑϐk�H�w�����Z���^�[�i���Ɍ��O�؎s�j

�� �\�Z�i�^�c���t���j�F76.6���~�i2021�N�x�j

�� ���ǁF�����Ȋw��

���͂��߂�

���������J���@�l �h�ЉȊw�Z�p�������i�ȉ��u�h�ЉȌ��v�j�́A�ЊQ�ɋ����Љ�̎�����ڎw���A�n�k�A�ΎR�A�C�ہA�y���y�ѐ�X�ЊQ�ɂ���Q�̌y���Ɋւ��錤���J�����s�Ȃ��Ă��鍑�������J���@�l�ł���B����A����(�������ɑ���)�̈����c�����ɂ����Ԃ��A���b���f�����B�N���G�C�e�B�r�e�B�◧��̈قȂ�ғ��m�̃R���{���[�V���������߂��錻��Љ�ɂ����āA�]�O��肱���̔\�͂����A�V���Ȕ�������X�ǂ����߂錤���@�ւ̎��g�݂́A���Ԋ�ƁE�g�D�ɂ��傢�ɎQ�l�ƂȂ���̂��Ǝv���B

�@�@

�@

���u�h�ЉȌ��v�Ƃ�

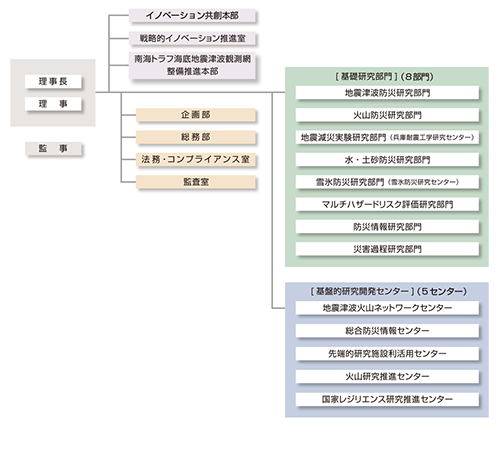

�u�h�ЉȌ��v�́A��b��������i�W����j���ՓI�����J���Z���^�[�i�T�Z���^�[�j�ƁA������x�����敔��������̊Ǘ�����ō\�����ꂽ�h�ЂɊւ���Ȋw�Z�p�̌������s�������Ȋw�ȏ��ǂ̍��������J���@�l�ł���B

|

�h�ЉȌ��̊T�v�̏ڍׂ́A�u�h�ЉȌ��̂��Љ�2020(���{�ꎚ����)�v(�h�ЉȌ�����YouTube�`�����l��)������������ https://www.youtube.com/watch?v=uN6iU0QUjIc  |

�i�h�ЉȌ��j

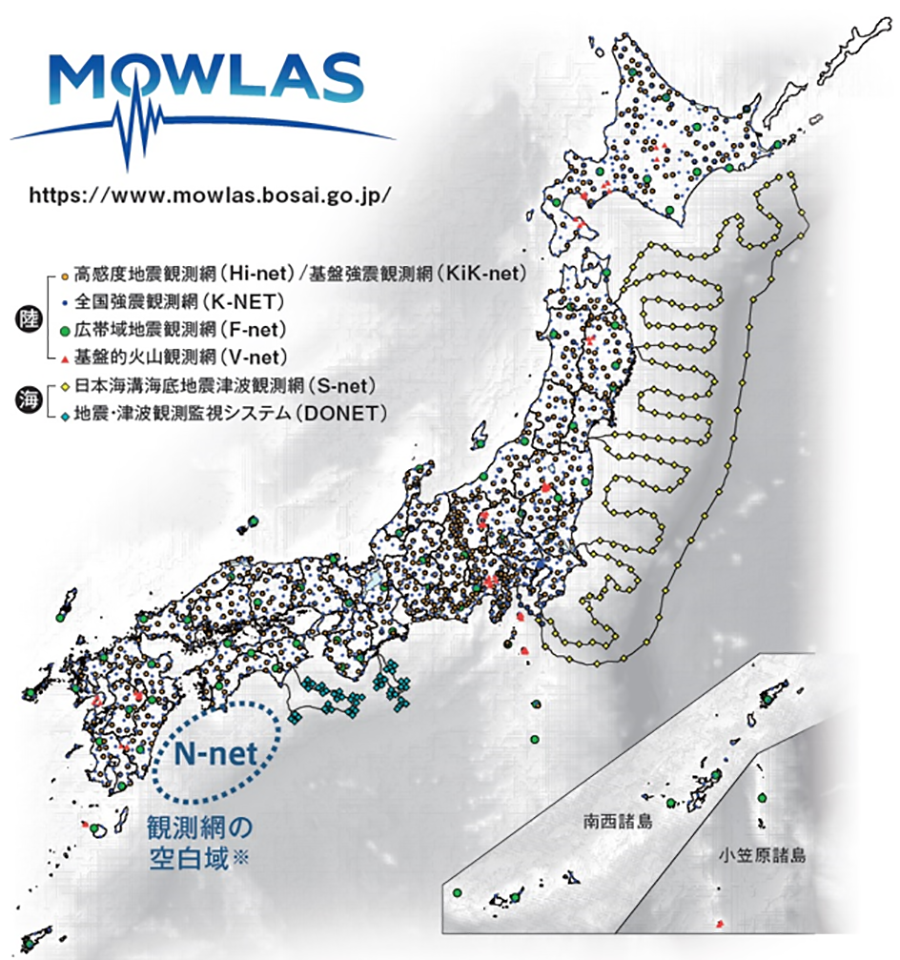

�Ⴆ�A�u��ՓI�����J���Z���^�[�v�̂P�ł���u�n�k�Ôg�ΎR�l�b�g���[�N�Z���^�[�v�ł́A���{�e�n�ɐݒu���ꂽ�ϑ��v����ϑ����ꂽ�f�[�^�𗤊C�����n�k�Ôg�ΎR�ϑ��ԁuMOWLAS�i���E���X�j�v�ɂ���ă��A���^�C���ɔc�����Ă���A���̎d�g�݂���ɓK�ȍЊQ�Ή��Ɍq���Ă���B

�܂��A���Ύs�̑��A�ЊQ�̋ꂢ�o����L����n��ɐݗ����ꂽ�����I�Ȏ���������i�߂�S���S�J���̌������_�ɂ́A�ЊQ�������N�������R�̋��Ђ����A���ɍČ��ł�������{�ݓ�������A�ЊQ��Q�y���̌��������X�s���Ă���B

| ���ɑϐk�H�w�����Z���^�[�@����O�����k���j������{�݁i�d�|�f�B�t�F���X�j�i���Ɍ��O�؎s�j | ||

|---|---|---|

|

|

|

| 20��×15���̐��E�ő勉�̔\�͂����U������g���āA���܂��܂ȋ���������̒n�k�̗h����Č����邱�Ƃ��ł���B�Z���Y�ƃC���t�����̑ϐk���\�̕]�����Z�p�̌��A�@�\�ێ����\�̌��V�X�e���̊m���Ȃǂɐ�������Ă���B |

||

| ��^�~�J�����{�݁i��錧���Ύs�j | ||

|

|

|

| �ʐ^�F�i���j����H���X ���E�ő勉�̎U���ʐς����~�J�����{�݂ŁA�P���Ԃ�����̉J��300mm�̍��J�܂ōČ����邱�Ƃ��ł��A�y�������Z���̌����A�����^�]�Z�p��h���[���̋Z�p�̌��Ȃǂɗ��p����Ă���B������킸���p����Ă���A������Ј���H���X�Ɩh�ЉȌ��������Ŏ��g�u�ϐ��Q�Z��v�̊J���E���i��(�ʐ^��)�́A���Ȏ�Áu�C��ϓ��A�N�V��������b�\���v�̗ߘa�Q�N�x�̎�҂ɑI�肳�ꂽ�B |

||

| ��X�h�Ў������i�R�`���V���s�j | ||

|

|

|

| �^�Ăł��V�R�ɋ߂������^�̐���Č����č~�点�邱�Ƃ̂ł��鐢�E�B��̎{�݂ŁA�~��⒅�X���N�������ۂ̉𖾂�A������A����A����A����ȂǂɊւ��ЊQ��̌��ʂ����A���Ɍ����邱�Ƃ��ł���B |

||

|

�e�{�݂̏ڍׂ́AYouTube��������Q�Ɖ������B https://www.youtube.com/@C2010NIED |

�i�h�ЉȌ��j |

�����������Ɠ������߂̎��g��

�u�����f�B���O����

�����@�ւƂ��Ẳ��l��Љ�ւ̖������ӎ����āA�d���Ɏ��g�ނ��ƂŁA�����̎m�C�����߂邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����B���̂悤�ȑz������ɁA�h�ЉȌ��ł̓u�����f�B���O�Ə̂��ăv�����[�V�����E�R�~���j�P�[�V����������ϋɓI�Ɏ��{���Ă���B���������́A�h�ЉȌ��̒m���x�̒Ⴓ�ɑ����@�����B�������ɂ��ƁA�h�ЉȌ��Ɠ��l�ɍ����̌����@�ւł���JAXA(�F���q���J���@�\)�̒m���x��70-80%���x�ł������̂ɑ��āA�h�ЉȌ���10%���x�̒m���x�����Ȃ������̂��Ƃ����B��L�uMOWLAS�v�̃f�[�^�͖��Ԋ�ƂȂǂŕ��L�����p����Ă���A�C�ے��ɂ��ً}�n�k�����Ôg���AJR�̐V���������n�k���m�V�X�e���ɂ����p����Ă���B���̂悤�ɁA�h�ЉȌ��̌����͎������̐����Ɩ��ڂɌ��т��Ă���A�ڂɌ�����`�Ŋ��p����Ă���ɂ�������炸�A���̋Z�p�̔w��ɂ���u�h�ЉȌ��v�̎p�͂Ȃ��Ȃ������Ă��Ȃ��Ƃ������������B

���̂悤�Ȕw�i����A�u�����f�B���O�̈�Ƃ��āA�^�O���C���E�X�e�[�g�����g�E���S�}�[�N���u�h�ЉȌ��̃A�C�f���e�B�e�B�v�Ƃ��ĐV���ɍ쐬�����B���̃A�C�f���e�B�e�B�́A�����S���ŋc�_���Č��肵�Ă������Ƃ����B����ɂ��A�����́u�\������Ή��A�܂Łv�Ƃ����������g�̐E��ɂ�����d���͈̔͂𗝉����������ŁA���̃~�b�V�����m�Ɉӎ����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B

�o�T�F�h�ЉȊw�Z�p������HP�@

����ɁA�v�����[�V���������̈�Ƃ��đg�D�̌���YouTube�`�����l���������A����z�M��ʂ��Ėh�ЉȌ��̌�����{�݂̏Љ��ϋɓI�ɍs�Ȃ��Ă���B���̓��e�́A���I�Ȍ������e�����ł͂Ȃ��A�ቺ�낵�̃^�C�~���O�f���邽�ߊJ�����ꂽ�c�[���ł���u�Ⴈ��V�O�i�����v�̎g������A�������̐����ɒ��ږ𗧂��A�q�ǂ������ɍЊQ�̎d�g�݂���₷���`����uDr.�i�_�����W���[�̖h�ЉȊw�����v�A�����҂���錤���Љ��̔z�M���A����ɓn���Ă���B���̂悤�ɁA�����҂����g�̌������O���ɕ�����₷���ϋɓI�ɔ��M����@�������Ă������ƂŁA�h�ЉȌ��̎d�����������Ă���̂ł���B

�o�T�FYouTube�`�����l���u�h�ЉȊw�Z�p������ / NIED�v

���u�Ⴈ��V�O�i���v�́A�V����w���J�������u�����A���^�C���ϐᕪ�z�Ď��V�X�e���v�ƁA�ϐ�[�̏����d���ɕϊ��\�ȃV�X�e���ł���ϐ�ώ����f���uSNOWPACK�v��2�̃V�X�e������\������Ă���B�ڍׂ́AbosaiXview�i�h�ЃN���X�r���[�j�����Q�Ɖ������B

�u���N�o�c�v�ւ̎��g��

�h�ЉȌ��̎d���́A����̌��������ɗ��܂�Ȃ��B�ЊQ����������A����痣��A���t�{�̍ЊQ�����W��x���`�[���iISUT�j�̈���Ƃ��āA�ߍ��Ȋ��ŁA�ЊQ���{���̊����x�������{����B�����́A���N���邩������Ȃ��ЊQ�ɔ�����K�v������̂��B���̂��߂ɂ��A�����͌��N�ɑ��č����ӎ������K�v������B�����āA�h�ЉȌ��̎d���͂��̐�����A��含���������߁A���N��̎���ɂ��Ɩ�����̗��E������ƁA�������i�܂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����������B

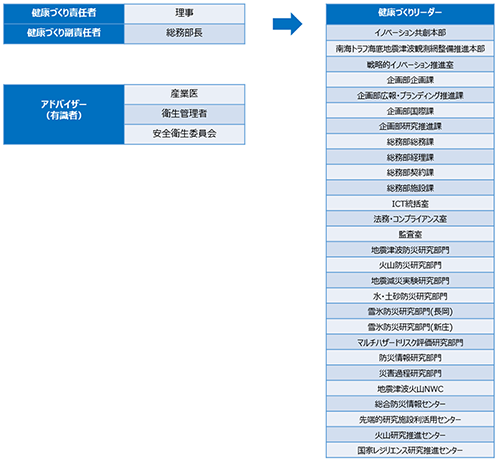

���̂悤�Ȕw�i����A�h�ЉȌ��ł́A�u���N�o�c�v�𐄐i���Ă���B��̓I�ɂ́A�e�����̌��N�Â��胊�[�_�[���e�����ɂ����錒�N�Ɋւ���ۑ�̕��������s���A�Y�ƈ㓙�������Ē���I�Ƀf�B�X�J�b�V�������s���A�{�������Ă��Ă���B

|

2011�N3�����k�n�������m���n�k�i�����{��k�Ёj�ł��A�ЊQ����ɏo�������B���̐k�Ђ����������ɓ��{�C�a�C��n�k�Ôg�ϑ��ԁiS-net�j���\�z�i�h�ЉȌ��j |

����E�E��̊_�������R�~���j�P�[�V����

�����E��A�E�ʂ̊_�������^�e�E���R�E�i�i���̃R�~���j�P�[�V������}��A�l�X�Ȓm������R���{���[�V�����𑣐i���邽�߁A���L�̂悤�Ȏ��g�݂�ʂ��āA���ʂ��̗ǂ����͋C���������Ă���B

�A �����̊������헪�����`�[��

�u�����̊������헪�����`�[���v�ł́A�������̊������A�������P�̌�������x���v�������E�����łȂ��A�����E���g���Q�����āA�������Č������A���P��Ă��s���Ă���B���𒆐S�ɑ��l�Ȉӌ���������Ă���B

�B ���[�N�V���b�v�E����E���̉�

�����[�N�V���b�v�ł́A�l�X�ȕ��傩�珊�����W�܂�A����قȂ�e�[�}�Ńf�B�X�J�b�V�������s�Ȃ��Ă���B�u��(�䂢)�̉�v�́A�L�u�̊������Ăт����A�d���̘b�����ł͂Ȃ��A����̃v���C�x�[�g�̘b�������Ƃ��ċ@�\���Ă���B

�C �������Ƃ̈ӌ�������

�����E�E�����E�Ɨ������E����(���ꂼ�ꏊ���E�������ɑ���)�Ƃ̈ӌ������̏��݂��A�g�D�^�c�ɂ�������P�_���z���グ�邱�ƂŁA������P���s�Ȃ��Ă���B

���l�@

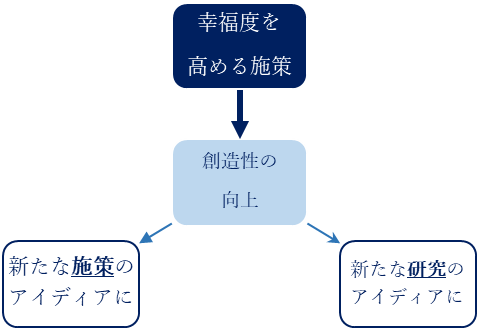

�������́A�u�n�ӍH�v�������̍����ł��邽�߁A�����@�ւ͏����̎�̐���A���C���d�����鑾�z�I�����d�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Əq�ׂĂ����B�n���������߂邽�߂ɂ́A�]�ƈ��̍K���x�͑�Ϗd�v�ł���ƍl������BLyubomirsky et.al(2005)�ɂ��ƁA�u�K���x�̍����]�ƈ��͂����łȂ��]�ƈ��Ɣ�r���āA�n�������R�{�����v�Ƃ����B��L�ɋ������h�ЉȌ��̎��g�݂́A�]�ƈ��̍K���x�����߂邱�Ƃɍv�����Ă���ƍl������B����ɂ��A�n���������サ�A�V���Ȏ{��⌤���̃A�C�f�B�A�Ɍq����Ƃ����ǂ��z�����܂�Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B

����WG�ł́A�����s�����u���̒��ł悭������w����̓_���A������_���x�Ƃ������C�\�b�v���b�́w�k���I�x�ȑ�v�ł́A�����l�ԂɋN�����鎖�̂�{���I�ɉ�������ɂ͎���Ȃ��ƍl���Ă���A�����Ă���l�Ԃ�ES�����コ���A���N�����ȐE�������肾���u���z�I�v�ȑ����A�{���I�ȑ�ɂȂ蓾��ƍl���Ă���B

�ڍׂɂ��ẮAhttps://www.jnsa.org/result/soshiki/�����Q�Ɖ������B

�h�ЉȌ��̎��g�݂��A��WG�̉ߋ��̋L���ł��G�ꂽ�V�́u�K�����q�v�i�p�[�\�������������E�O��, 2022�j����ɐ�������ƁA���L�̒ʂ�ƂȂ�B

| ���q���� | �T�O��` | �h�ЉȌ��ɂ����鎖�� | |

|---|---|---|---|

| �@ | ���Ȑ��� | �d����ʂ��āA���m�Ȏ��ۂɑΛ����ĐV���Ȋw�т���\�͂̍��܂�����҂��邱�Ƃ��ł��Ă����� | �����@�ւƂ���������A�����͓��X���m�̎��ۂɑΛ����āA�V���Ȕ����Ă���ƍl������B |

| �A | ���t���b�V�� | �d�����ꎞ�I�ɗ���Đ��_�I�E�g�̓I�ɂ��p�C��{�����Ƃ��ł��Ă�����A�����������肵�Ă����� | ���������ɁA��y�Ɍy�H��H�ׂ���悤���l�X���̌y�H�X�^���h�u�X�L�����A���h�S�[�v��ݒu�����Ƃ���A��������������ɏ������m�̂ӂƂ�����b���������܂�Ă���Ƃ����B |

| �B | �`�[�����[�N | �d���̖ړI�����L���A���݂ɗ�܂��A���������钇�ԂƂ̌q����������邱�Ƃ��ł��Ă����� | �u�h�ЉȌ��̃A�C�f���e�B�e�B�v�ɂ��A�d���̖ړI�����m������Ă���B�����āA�u���̉�v��u����v����ʂ��āA�������x���������ԂƂ̌q������������邱�Ƃ��ł��Ă���ƍl������B |

| �C | �����F�� | �����̎d���Ƀ|�W�e�B�u�ȈӖ������o���Ă���A�����Ȃ�̖�����\���I�ɒS���Ă�������������Ă����� | �u�A��������c�v��u�����̊������헪�����`�[���v�̎��g�݂ɂ��A�����E�E�����E�̂��ꂼ�ꂪ���g�̖�����F�����A�����̑O�i�ɍv�����Ă�������������Ă���ƍl������B |

| �D | ���ҏ��F | �����⎩���̎d���͎��肩��S��������A�D�܂����]�����Ă���Ǝv���Ă����� | ��ɋ������v�����[�V����������ʂ��āA�h�ЉȌ��̎d������啪��Ɍg���l�����ł͂Ȃ��A���̒��ɍL���m���A�����̐l���犴�ӂ�����Ă���B |

| �E | ���ҍv�� | �d����ʂ��Ċւ�鑼�҂�Љ�ɂƂ��āA�ǂ��e����^���A���ɗ����Ă���Ǝv���Ă����� | �ЊQ���������{�ɂ�����h�ЉȌ��̌����́A�l�X�̈��S�Ȑ����ɒ���������̂ł���A�����̏����͑��ҍv�����������Ă���ƍl������B |

| �F | ���ȍٗ� | �d���Ŏ����̍l����ӌ����q�ׂ邱�Ƃ��ł��A�����̈ӎu��y�[�X�Ōv��E���s���邱�Ƃ��ł��Ă����� | ���R�Ȃ���A�����E�͎����̍l����ӌ����q�ׂ�@������ƍl�����邪�A�����E�����ł͂Ȃ��A�����E�ɂ����Ă��u�A��������c�v���ɂ����Ĉӌ����q�ׂ�@��^�����Ă���B�܂��A�����@�ւƂ���������A�X�l�̎��含���̐����d������Ă���B |

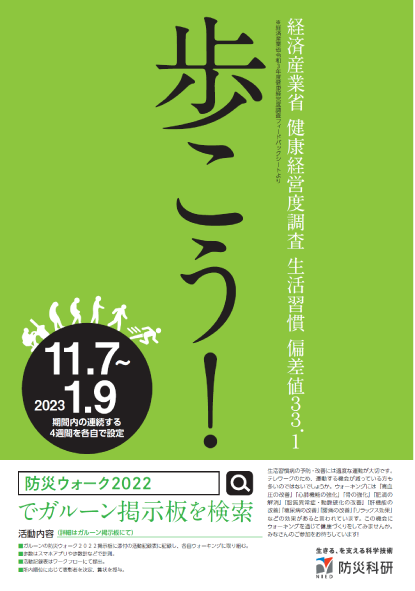

��L�ɉ����āA�u���N�o�c�v�̎��g�݂������̍K���x�����߂邱�Ƃɍv�����Ă���ƍl������B�E�F���l�X�����������̒����i2021�j�ɂ��ƁA�ϋɓI�Ɍ��N��ڎw���Ă���Q�͍ł��K���x�������A����ɑ��Č��N�ɖ��S�������Q�͍ł��K���x���Ⴉ�����Ƃ����B���t�{�ɂ��u�����x�E�����̎��Ɋւ��钲���v(2022)�ɂ����Ă��A���N��ԂɊւ����ϓI�Ȗ����x�͐��������x�Ƀv���X�ɗL�ӂł��������Ƃ�����Ă���A�X�|�[�c�s���҂ƌ��N��ԂɊւ��閞���x�����̑��ւ��݂��Ă���(���t�{, 2020)�B�܂�A���ۂ̐S�g�̌��N�͂Ƃ������Ƃ��āA�X�|�[�c�s���ɂ���Ď�ϓI�Ȍ��N��ԂɊւ��閞���x�͌��サ�A�܂�����͐��������x�̍\���v�f�̈�ƂȂ��Ă���̂ł���B�h�ЉȌ��ł́A�����̃A�C�f�B�A�ɂ������̑����Ȃǂ������u�h�ЃE�H�[�N2022�v�����{�����B���̂悤�Ȏ��g�݂�ʂ��ď����̃X�|�[�c�K�����Ɏ��g�ނ��Ƃ́A���N�ւ̈ӎ������߁A�����̍K���x����Ɍq�����Ă���̂��낤�B

��������

�u�����̌����@�ցv�ƕ����ƁA��ʂ̐l�������Ă�������Ȃ��悤�Ȓn���œ���Ȃ��ƂɎ��g��ł���A�Ƃ����C���[�W�����������������̂ł͂Ȃ����낤���B����Ȃ���A�M�҂����̂悤�ȃC���[�W�������Ă����B�������A����̃C���^�r���[�����������ɁA�h�ЉȌ���HP��YouTube�`�����l����q�����A���̃C���[�W���傫���ς�����B���m���������Ȃ��l�ɂ�������₷�������ɂ��ē`����H�v�������ɂ���߂��Ă���A�h�ЉȌ��̖��͂⑶�݉��l�������������B

�������ꂽ�R�s�[��������ۂɎc�����B�u�h�ЉȌ��v��m��Ȃ��l�ł��A�u������A���x����Ȋw�Z�p�@�\ ��b�ł������\�����B�ꕪ�ł����������B����ł��������B�v�Ƃ����R�s�[��ǂނ����ŁA�������e��Љ�ł̖�����z�����邱�Ƃ��ł���B

���̂悤�Ȏ��g�݂́A���X��������Ɏ��g�ތ����E�ƍL����擙�̒S���ł��鎖���E�Ƃ����قȂ��含���������v���t�F�b�V���i�����m�̊|���Z�ɂ���Đ��܂�Ă����̂��Ǝv���B�����āA���̊|���Z�́u�V�̍K�����q�v���o�����X�悭�ԗ������h�ЉȌ��̗l�X�Ȏ��g�݂ɂ���āA������ʂݏo���Ă���̂��낤�B�����@�ւ����łȂ��A���Ԋ�Ƃł����Ă��l�X�ȐE�킪���͂������āA�d�������Ă�����ʂ͑�������B�h�ЉȌ��̎��g�݂́A�ǂ̂悤�ȑg�D�ɂ����Ă����p�ł���_�������ɂ���̂ł͂Ȃ����낤���B

���Q�l������

- ��ʎВc�@�l�E�F���l�X�����������i2021�j�u�E�F���l�X�g�����h���� vol.1�v

- ���������J���@�l�h�ЉȊw�Z�p������HP, https://www.bosai.go.jp

- ���������J���@�l�h�ЉȊw�Z�p�������u�Ⴈ��V�O�i���vhttps://xview.bosai.go.jp/products/snow-weight/

- Lyubomirsky, S., King, L., �� Diener, E. (2005). The Benefits of Frequent Positive Affect: Does Happiness Lead to Success? Psychological Bulletin, 131(6), 803-855.

- ���t�{(2022)�u�����x�E�����̎��Ɋւ��钲���� 2022 �`�䂪���� Well-being �̓����`�v

- ���t�{(2020)�u�w�����x�E�����̎��Ɋւ��钲���x�Ɋւ����4�����@�`���������x�E��炵�̃��|�[�g�`�i���������x�̊ϓ_����o�ώЉ�\�����u�����鉻�v����j�v

- YouTube�`�����l���u�h�ЉȊw�Z�p������ / NIED�vhttps://www.youtube.com/channel/UC7SIq9ATVYakPSPS87LZHHw

| « �y���ʕ� ��6��z�k�C����w�l�ւ̃C���^�r���[(�O�L���ւ̃����N) | �y���ʕ� ��8��z�@���� �����������l�ւ̃C���^�r���[(���L���ւ̃����N) » |