組織で働く人間が引き起こす不正・事故対応WGによる人事部門へのヒアリング

<特別編 第12回>

| « 特別編 第11回 東京消防庁 人事関連部門へのインタビュー2回目 | 日立製作所研究開発グループにおける人材戦略と取り組みに関するインタビュー» |

経済産業省における人材戦略と取り組みに関するインタビュー(2024年8月26日)

※本記事に記載の役職等はインタビュー当時のものです。

■職員数:約10,000名

■設置根拠となる法律:経済産業省設置法

民間の経済活力の向上、及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保を図ることを任務とし(経済産業省設置法第3条)、

その任務を達成するため、経済構造改革の推進、産業構造の改善等、60にのぼる事務をつかさどる日本国の行政組織。

情報セキュリティに限らない「広い意味でのセキュリティ」とは「対象となるオペレーションを、たとえ何らかのインシデントが起ころうとも、あらかじめのプラン通り円滑に運営出来るようにすること」である。[1] わが国、日本に限らず、国の中では「産業」というオペレーションが回り続けている。そしてその産業というオペレーションを円滑に回し続けるということは、その国の国力、国民の豊かさに直結する重要な政策案件となる。その意味で、日本の産業を円滑に回し続ける仕事を担当する経済産業省は、日本の国力を左右する重要なセキュリティの任務を課せられた官庁だともいえる。この組織で働く人々が活きいきと働くことで、国の産業がさらに発展するようになることは、日本国全体のセキュリティにかかわることなのだ。

本インタビュー特別編12回目にあたる今回は、このような意味での日本の「セキュリティ」を担当している経済産業省の本省にお邪魔して、経済産業省として取り組んでいる働き方改革、人事戦略についてお話を伺った。

今回対応いただいたのは、経済産業省 大臣官房秘書課長 小林 大和氏、同大臣官房秘書課 課長補佐 堀 達也氏、同大臣官房秘書課 係長/大臣官房主査 宮下 晃一氏、同大臣官房秘書課 杉本 瑞歩氏の4氏である。

※)中央官庁の「大臣官房秘書課」は、一般的な組織における人事部に相当する。

これは同部署の英語名称「Personnel Division, Minister’s Secretariat」からも読み取れる。

冒頭、本インタビューの趣旨をお伝えした。機密情報などの漏えいは、組織で働く内部の人間が引き起こす不正によるところが大きいが、これにはシステムによりデータの持ち出しを禁じたり、詳細にログを収集して不正を監視したりする等の締め付け型の対策(「北風」的対策)ではなく、従業員のエンゲージメントを高め、会社や職場への不満を解消することで不正を起こす気持ちをなくさせる解放型の対策(「太陽」的対策)にこそ効果がある。[2] その観点に合致する人事戦略、取り組みについて紹介いただき共有することで、各企業・組織が参考に出来るようにし、良いとこ取りを可能にすることを狙いとしている。

■ 組織経営改革

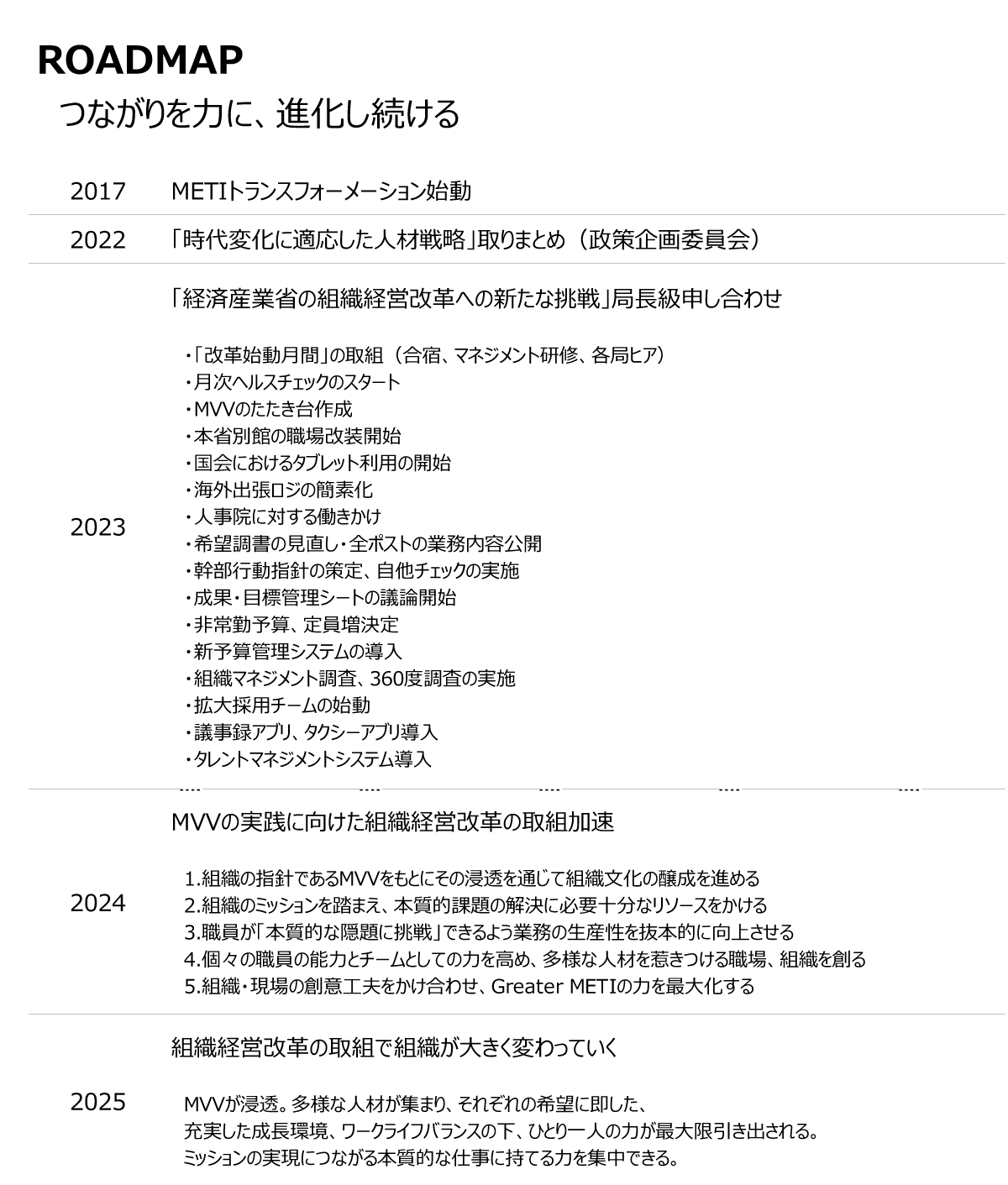

小林氏のお話は、2023年の「組織経営改革」からスタートした。[3] この取り組みは、経済産業省が持続的に成果を出し続けるために、2021 年度に政策企画委員(各部局の筆頭の課長補佐で構成される)が「人材戦略」を策定したことに遡る。これに基づき、課長補佐以下で働き方改革、業務改革を進めてきていたが、さらに抜本的な改革を進めるには幹部も含めたコミットメントが必要と考え、2023 年6月に局長級幹部陣の申し合わせとして、省内に組織経営改革を始めることを宣言し始まったものだ。

幹部陣の申し合わせの内容を、以下に示す。

〜人材第一で、組織の力を高める〜

- 未来に向かって国民の生活を豊かにしていく。新たな課題に果敢に挑戦し、困難から逃げることなく粘り強く結果を出していく。経済産業省は、そうした国民の期待や時代の要請にしっかりと応えられる組織であり続けなければならない。

- 経済産業省の強みは、例えば「現場主義」、「挑戦・改革主義」、そして「談論風発」。前例や従来の常識にとらわれず、新たな発想で物事に挑んでいくことが是とされ、尊重される。こうした懐の深さゆえ、多士済々で魅力的な組織として存在感を発揮し、数多くの重要で革新的な政策を世に打ち出してきた。

- これらの強みを失うことなく、創造的で信頼性の高い組織であり続けるためには、その担い手であり、唯一の組織資本である人材を大切にし、職員の献身に依存せず、働きがいと働きやすさが高い次元で両立し、職員一人一人が持続的に成長できる組織でなければならない。

- 人材第一で優れたパフォーマンスが持続的に発揮できる組織を実現する。そうした組織経営、いわばMETI 版の人的資本経営に向けた大胆な改革に、我々幹部陣が自らフルコミットし、リーダーシップを発揮していく。

- その際、様々な職員の声にしっかりと耳を傾けながら進めることが不可欠。世代や立場を問わず、部署を問わず、本省・外庁・地方局を問わず、全ての職員に主体的に参画していただき、インクルーシブに進めることを旨とする。

※)METIは、経済産業省の略称。英語表記は「Ministry of Economy, Trade and Industry」

「組織経営改革」は、中堅職員が主導し、若手職員を中心とした組織全体の声を拾いながらトップ層を巻き込んでいくことが重視されている。中堅職員が将来のことを考えて幹部の意識行動を変えていき、幹部もそれにフルにエンゲージで答えて実践していく、「ミドルアップダウン」な取り組みである。

「組織経営改革は、組織の活性化を意図して進めています。具体的には、職員のパフォーマンスを向上させ、組織としてより大きな成果をあげていくことを目指し、職員のエンゲージメントが高い良い職場づくりをすることです。人材第一で組織の力を高めるというこの申し合わせの内容は、まさに、JNSA 内部不正WGが言う「北風と太陽」の「太陽的施策」に合致しているのではないかと思います。(小林氏)」

■ 背景

この取り組みの背景には、組織としての危機感があると小林氏は説明する。霞が関(中央官庁)は、社会貢献と自己実現の両方を達成できる場として、大きなポテンシャルのある職場である。しかし、足元では人材は逼迫、採用も年々困難になってきている。そうした課題を直視し、強い危機感をもってこれまでとは違う次元の打ち手を講じる必要があると考えての取り組みなのだ。

「これまで霞ヶ関は、全体として新卒採用重視でやってきていました。これが最近はなかなか順調にはいかなくなってきています。このままだといい学生さんが来てくれないという危機感です。さらにもう一つ、途中で辞めていく職員が増えています。転出圧力が昔に比べて高まっているということです。入りによる人材確保も難しくなるし、出ていく方も増えているということで、5年10年単位で問題の程度がひどくなっているという自己認識のもと、人事政策的に反転攻勢をかけていく必要があるのです。(小林氏)」

また、「霞が関はブラック職場」というイメージからの脱却を図らなければならないという問題意識もある。元厚生労働省キャリア官僚・千正康裕氏の「ブラック霞が関」(新潮新書)には、政策作りという官僚の本分からかけ離れ、国会対応や大量のコピーなどに追われる姿が赤裸々に描かれている。[4] しかし、そうした課題は一側面である。もちろんこのような課題の解決には真剣に取り組む必要はあるが、霞が関自体も変革しており、実態は大きく変わりつつあると小林氏は言う。世間に実態以上に浸透してしまったこうした「ブラック」なイメージを正しく払拭するとともに、働きやすいという意味での単なるホワイトではなく、やりがいがあって人が成長できる魅力的な組織、いわば「プラチナ霞が関」へと変えていこうという取り組みが進んでいるとのことである。

■ 培われ継承されてきた組織風土

2023年から始めた組織経営改革だが、決して急に始まったわけではない。経済産業省は、霞が関の中ではいろいろな意味で先駆者になりたいという先人たちの思いが強い組織で、長年の人事改革、働き方改革の努力と実績の歴史がある。

●経済産業省が先駆的に取り組んだ実績例- 360 度調査

2001年より開始、2008年以降、全管理職へのフィードバック開始 - 新人事制度の導入

2003年より、霞が関で最初にコンピテンシーに基づく評価制度を導入、能力実績主義の徹底 - 組織エンゲージメント調査

2003年より試行実施、2012年以降継続実施 - 一般職職員の抜擢制度(幹部候補としての育成・登用)

2008年より開始 - キャリア採用

2003年より開始、2018年より独自の総合職選考採用を開始(2022年より通年化(年4回))

風通しの良さを組織の中で維持していくことを目的としたいわゆる「360度調査」は、四半世紀前からスタートしている。霞が関の中でも早いタイミングで始めており、本人へのフィードバックも20年近く前から取り組んでいるものだ。また、新人事制度は、今や当たり前となった能力・実績主義の人事制度で、それに基づいた評価制度を2003年に導入した。エンゲージメント調査も約四半世紀の歴史がある。

このように、職員が活きいきと働ける組織づくりは長年進められてきた。ただ、時代が進化し、世の中の期待値もあがって、昔は当然だと思っていたことがブラックと言われたり、かつては指導の範疇だったものがパワハラになったりしている。そのため、昨今の取り組みは時代の進み具合にキャッチアップしていくために改めて行っている見直し作業とも言える。

経済産業省で大事にしてきた組織風土とは、挑戦主義とか変革主義、談論風発と言い表すことができる。前例にとらわれずに新しいことに挑戦する、変えた方がいいことは変えていく。皆が、役職、年功にかかわらず言いたいことは言っていく。こうした文化を大事にしようとしてきた組織が経済産業省である。加えて、若手重視。若い人が政策を作る。この若手の人たちがやがて中堅となり、今度はその人たちが若い人に向かって同じことを伝えていく、経済産業省にはそういう文化があるが、それが維持できているか、強化できているかという問題意識がある。

また、経済産業省は、人が育つ組織だと言われてきた。放っておいても育つ。どちらかというと放任主義的な中で揉まれて育つことを良しとしてきた。そのため、好きなことをやって育ってきたと考えている先輩が、後輩にも勝手にやって勝手に育てと考えていたようなところがある。この点をひとつの「弱み」と捉え、良い意味の放任主義だけではなく、一手間加えてより育つやり方に変えよう、従来にはなかったものを足していこうという意味の「育てる文化」を意識しようとしている。

■ 具体的取り組み

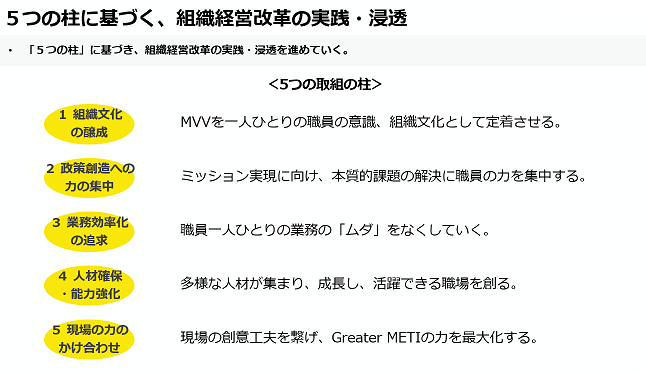

足元の取り組みとして、以下の5つの柱を立てて推進中である。

まず、組織のあり方の再定義として、2023年度にミッション・ビジョン・バリュー(MVV)を作成した。新たに策定されたMVVは以下のとおり。[5]

-

Mission

未来に誇れる日本をつくる。

その提案は、世界に誇れるか。

その取組は、国民に誇れるか。

その行動は、自分に誇れるか。

私たちには、この国の変革を導いていくという誇り高き想いがある。

戦後の経済を牽引し、

現在の経済基盤を作り上げることができたのもその誇りがあったからこそ。

組織の枠を超え、国境を越え、時代を超えて、

国富の増大とエネルギーの安定供給に邁進してきた私たち。

求められていたのは、世界の動静を見極め、本質はなにかと問い続けること。

そして、理想の経済社会を思い描き、国民の豊かさを真撃に追求すること。

これは、この先も決して変わることはない。

必要なのは互いに手を取り合うだけでなく、違いを認め、力に変えていくこと。

これまでなかった大きな相乗効果を生み出すことで、

新しい価値や新しい産業を創造し、次代の日本を誕生させることができるはず。

世界を巻き込む大きなうねりを作ることだってできるに違いない。

前例にとらわれず、常識に縛られず、固定観念を捨て、最後までやり遂げる。

私たちの一つの提案、一つの取組、一つの行動が、

この国の未来をつくると信じて。

つながりを力に、進化し続ける

私たちは、組織の枠を超え、志を同じくする仲間と手を組む。

これまでなかった可能性を生むのは、これまでなかった掛け算から。

その源泉となるのは、個のカ。そのためにも個の力を磨き、高めることが鍵となる。

私たちは個が育つ環境を整え、効率化を徹底し、希望する働き方を実現する。

政策実現に関わる一人ひとりの成長なしに、この国の課題解決はできないのだから。

私たちは変わることを恐れず、進化を続ける。未来に誇れる日本をつくるために。

本質的な課題に挑戦する

前例や常識にとらわれず、この国が抱える本質的な課題に挑む。

大切なのは、一人ひとりが国を背負い、過去に学び、理想の未来を思い描くこと。

それぞれの現場から、真の課題解決に向けて職務を遂行しなくてはならない。

その先にこそ、国民の豊かさがあるのだから。逆風の中も、歯を食いしばって立ち向かう。

私たちは結果が出るまで、挑戦し続けることでミッションを実現する。

正解が目まぐるしく変わる時代。

求められているのは、一人ひとりが自ら考え、行動すること。

だからこそ、個を磨き、高め、力を蓄えることが大切だ。

そのためには、仕事と生活の両立も必要になる。豊かな生活で、個はさらに極まるのだから。

私たちは個を解放し、その力を最大化することでミッションを実現する。

立場・役割・組織を超えたネットワークを構築し、新たな可能性を生み出す。

視点も違えば、手法も違うからこそ、その相乗効果は大きくなる。

世界を巻き込む大きなうねりだって起こせるに違いない。

必要なのは、一人ひとりに敬意を払い、互いに刺激を与え、支え合うこと。

私たちは一体となり、違いを力に変えていくことでミッションを実現する。

このMVVの実現に向けて、MVVを体現する取組を行った優れたチーム・職員を大臣から表彰する催しを2024年5月に実施。チーム表彰は多数の応募の中から、全職員投票により受賞チームの選定を行った。

また、小林氏は、今回の取り組みにおいては、幹部陣の申し合わせの4点目に「人的資本経営」に向けた改革と記されていることを改めて示し、人材第一の組織経営を実践していくことを経営改革の精神に据えていることに触れた上で、足元の取り組みの中でも特に以下の3点を強調した。

1.幹部マネジメント行動指針の策定

省内の局長・審議官級職員の意識改革と行動変容を促すため、以下10項目の行動指針を定めて自己チェックするだけでなく、部下がチェックして認識のギャップを幹部本人へフィードバックする取り組みを開始。

1)業務量のコントロール(業務量の調整)

2)リスクマネジメント(限られた人員・時間の範囲内でのプライオリティ付け)

3)作業の手戻り防止(迅速、的確な指示)

4)効率的な会議運営(会議の開始、終了時間の遵守等)

5)業務のムダの削減(付加価値、費用対効果の高い業務への集中)

6)計画的な工程管理(短納期の対応や、定時外・休日の対応を求めない)

7)双方向の円滑なコミュニケーション(威圧的な言動を避け心理的安全性を確保)

8)方針の共有と闊達な議論(業務の背景、狙い、意義の丁寧な説明)

9)育成機会の創出(政策企画立案の機会の付与)

10)積極的な権限委譲(過剰な品質の要求やマイクロマネジメントの抑制)

これにより、業務量のコントロール・プライオリティ付け、想定外の至急発注等の他律的業務の削減、業務時間外の発注やマイクロマネジメントの抑制などを、省内の幹部全体に意識づけることができた。

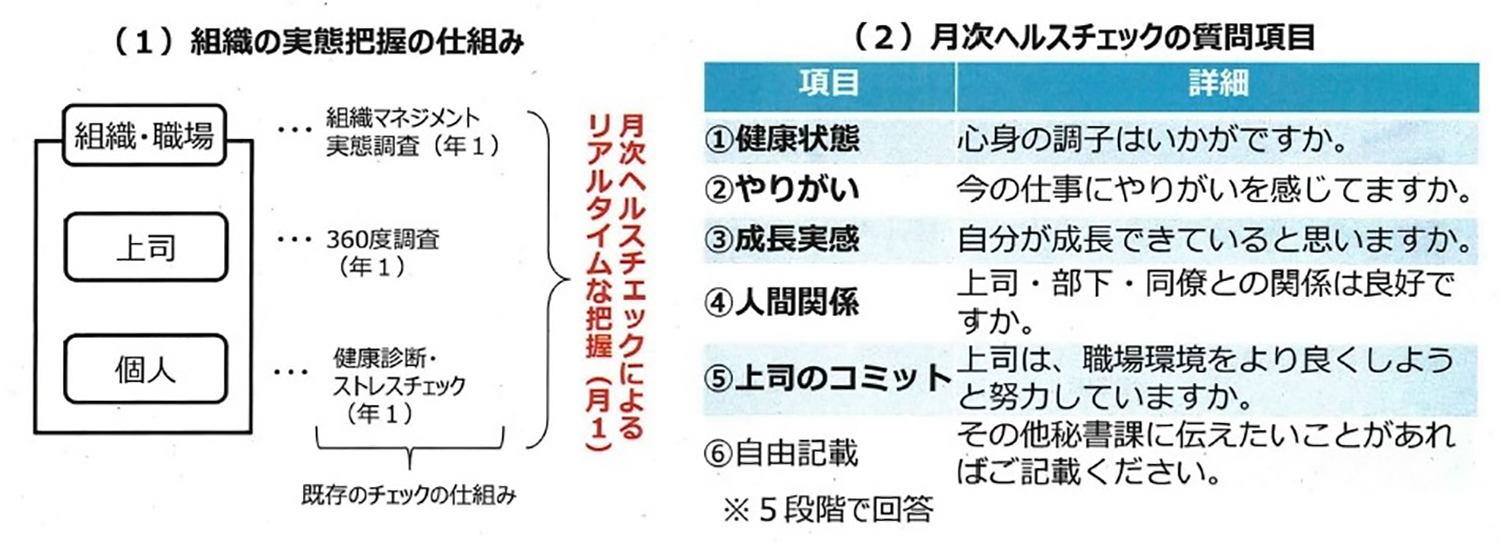

2.360度調査・組織マネジメント調査・月次ヘルスチェック(パルスサーベイ)の組合せによるケア

約20年前から継続している、年に1回の360度調査や組織マネジメント調査(いわゆるエンゲージメント調査)をより緻密に実施することに加えて、職員のやりがいや成長実感などの状況をタイムリーかつ継続的に把握するため、毎月の簡易アンケート調査(いわゆるパルスサーベイ。省内では「月次ヘルスチェック」と呼んでいる)を2023 年8月より開始した。

各局・課室別の点数(対前月比変化)の一覧を、超過勤務の実績とあわせて各局の幹部や総務課長級に毎月に報告し、組織の改善に活用。また、最低点を付けた職員や急にスコアが下がった職員に対しては個別にフォローを行うことで、職員の状態変化の早期発見・対応に役立てている。

「パルスサーベイはデータを去年8月から取り始めたので、ようやく12ヶ月分の数字が揃いました。これらのデータは、毎月の調査結果が出る度に、省内の幹部ミーティングにおいて私が直接説明しています。数字が悪い部局には持ち帰ってもらい、改善プランを作るよう指導するなど、幹部がコミットした形で職場改善に向けた取組が進められております。(小林氏)」

「パルスサーベイは、組織における毎月の体温測定だと思って実施しています。それで月次ヘルスチェックと呼ぶことにしました。回答する職員の負担も考慮して5問だけ、回答にかかる時間は1分程度となるよう設計しています。ここまで回答率はおおむね8割程度を維持できています。職員にしてみれば、結果を受けて秘書課が入ってテコ入れをしてくれるという期待があるから、回答しようという気になっているのだと思います。(小林氏)」

5問だけとは言え、パルスサーベイを毎月実施するのは大変なことだ。回答する職員も、あっという間に次の調査のタイミングがやってくる印象を持つであろうし、実施する事務局の展開・フォローアップ、集計の負荷は決して少なくない。それを12ヶ月継続して8割の回答率を維持できているとは驚異的だ。職員に、回答結果がタイムリーに施策や運用に反映されていると感じてもらえなければ維持できない結果であり、今回の取組に対する秘書課の皆様の意気込みが改めて伝わってくる。

3.人材育成チーム(分散・ボトムアップ)

育成の基本はOJT、秘書課が一手に育成を引き受けるのではなく、現場で育成することが前提となっており、それぞれの局単位、課室単位でOJTとOff-JTのハイブリッドの人材育成を進めてきた。これをベースに、この夏から新たに取り組んでいるのは、若手の成長促進と信頼できる人間関係の構築を目指し、各局で若手中心の「人材育成チーム」を組成して、分散・ボトムアップで育成することである。「分散」というのは、より小規模な単位で、職員一人ひとりがもっと身近で丁寧な人材育成をすることを意味し、「ボトムアップ」というのは、指導を若手主導にし、若手の先輩がより若い後輩を指導・育成することを指す。

具体的には、例えば、現場の感覚が足りないような部局は、企業の方や外部有識者との交流や現地視察をより多く取り入れるようなことをやったり、管理職に仕事が寄っていて若手への権限委譲が充分に進んでいないような部局は、若手主導で外に行って説明する機会を増やし、説明者をより若手に任せたりするようなことも始めている。

■ キャリア採用について(Q&A)

最後に、こちらからの質問に答える形で、キャリア採用(中途採用)への取り組みについてお話を聞くことができた。

Q:霞が関のキャリア採用(中途採用)は、経済産業省が特に積極的に取り組んでいるという記事を拝見した。[6] その中では「年間採用者のうち、キャリア採用を3割程度確保する」というKPIを掲げているとあったが、実態についてお伺いしたい。

A:キャリア採用については力を入れてやっている。3割というKPIは2030年までの目標として設定している。サイトの採用のページに中途採用の枠も設け、良い人材に来ていただくべく取り組んでいる。

実際、キャリア採用(中途採用)はかなり増えてきており、入職後定着していただくためのオンボーディングの取り組み、仕事の仕方への順応など、受け入れる側のマネジメントも強化し対応している。(堀氏)

Q:キャリア採用(中途採用)の対象は、やはり若手になるのか?

A:採用要件に年齢制限は設けない。ただ、結果としては、特に総合職において、20代30代の方を中心とした採用となっている。ある程度の柔軟性を持った人を採用し、組織の様々なやり方・考え方を身につけてもらったうえでマネジメントを任せようとすると、どうしてもそうなる。

任期付という制度もあり、2年限定、3年限定でその道のプロに来ていただくとかもある。管理職で来ていただくケースでは、40代、人によっては50代という方もいらっしゃる。このケースでは、民間企業との人事交流という形態ではなく、例えば、「半導体のこの技術に詳しい人」というような形で、個人としてきていただく方が多い。

企業との人事交流、官民交流としては、20代後半から30代ぐらいで民間からお越しになる方が結構な数になる。それには、役人とのつながりを持って帰ってきてほしいという送り出す企業側の気持ちが強いと感じている。企業から「これぞという方」がお越しになり、政策を一緒にやっていただけること、いろいろなバックグラウンドがある方と連携できることは多様性という意味でありがたい。我々にとっては、各業界業種に経済産業省のこと、霞が関のことを知っている人、精通している人、応援団がいるというのはエコシステムとして非常にありがたいことと考えている。(小林氏)

■ おわりに

先に触れた「ブラック霞が関」だが、国家公務員は労基署の監督が入らないため、労働基準法の外の扱いとなってしまい、長時間労働になりやすい環境にあった。その中にあって経済産業省は早い段階から働き方改革や人材第一主義の人事施策を進めてきたことを改めて知ることができた。昨年からの取り組みは、部下によるマネジメント層への意識・行動に関するフィードバックや、パルスサーベイによる状況把握と小刻みな組織改善など、民間企業でも認知されている手法ではあるが、これらを粘り強く実践し、しっかり効果を上げている点に感嘆させられた。お話を伺う中で、転職エージェントの調査において、霞が関を退職して他社、他組織に転職しようという人を対象にした口コミランキングでは、霞が関の中で風通しの良さ、働きがいの観点で経済産業省が上位だったという話題も挙がったが、十分納得がいく。民間企業が見習うべき要素が多々あると感じた。

今回お伺いした組織経営改革は、下記のROADMAPが示すように2025年までを見据えて計画されている。経済産業省のホームページや人事院からの公開情報を通して、この先の活動に注目するとともに、可能ならぜひ2年後にもう一度お話を伺いたい。

最後に、大変お忙しい中、快くインタビューに応じてくださった小林様を始め、経済産業省 大臣官房秘書課の皆様に、WGメンバー一同、心から感謝の意を表する。ありがとうございました。

<出典>

[1] 甘利康文:セキュリティの本質 日本情報経営学会誌,Vol.38, No.3, pp.40-52, 2018.

参照先:https://doi.org/10.20627/jsim.38.3_40

[2] JNSA 内部不正WG:ESが内部不正の本質的解決につながる 〜日本にもっと「人が活きいきと働くことのできる職場環境」を!

参照先:https://www.jnsa.org/result/soshiki/index.html

[3] 人事院 人事行政諮問会議 第6回 令和6年2月28日(水)経済産業省からのヒアリング

参照先:https://www.jinji.go.jp/content/000002367.pdf

[4] 新潮新書:ブラック霞が関 千正康裕/著

参照先:https://www.shinchosha.co.jp/book/610885/

[5] 経済産業省のMVV (ミッション・ビジョン・バリューズ )

参照先:https://www.meti.go.jp/intro/mvv/index.html

[6] 経産省における人材戦略と取組とは? 〜霞が関の中途採用・活躍推進に向けた先駆け事例をご紹介!

参照先:https://note.com/sotonaka/n/nac24d7554073

| « 特別編 第11回 東京消防庁 人事関連部門へのインタビュー2回目 | 日立製作所研究開発グループにおける人材戦略と取り組みに関するインタビュー» |