�C���^�r���[�A�ځu���{�̐l���Ɠ����s���v����10��

| « ��9�� �������VSN | ��11�� �A���v�X �V�X�e�� �C���e�O���[�V����������� » |

EDGE�������

���ݗ��F2017�N4��3�� �@�@�@�����ݒn�F�����s���c�� �@�@�@���]�ƈ����F12��

�����{���F1,000���~

�����Ɠ��e�F�ړI�����^�Г�SNS�T�[�r�X�̊J���A�A�^�p�A�R���T���e�B���O

���͂��߂�

EDGE�A����́u�ʂƖʂ������Ƃ���v�B

�@�����ނ�����Ђ́A����ȖʂƖʂ������悤�ɁA�l�Ɛl�������R�~���j�P�[�V�����c�[���Ƃ��ĎГ�SNS�T�[�r�X����Ă���EDGE������Ђł���B

�@���Ђ́AIT�����S�ƂȂ�Љ�̒��ł��A�u�l�v�̃R�~���j�P�[�V�����ɏœ_���i��A������т▞���x�����������コ���A�u�l�́A�����ƋP����v�𗝔O�ɁA���̂悤�ȎЉ���ɍv���������Ƃ����M���z���������������o�[�̏W�܂�ł���B

�@���̃����o�[�𗦂��鍲���В��́A�������g���d���E�l�����y���݂Ȃ���A�����o�[�S���́u��������̂��C�E�����x�v�����������ƈ�������A���ʂƂ��đ����̂��q�l�ɂ��Ί��͂��Ă���B

�@�����o�[�S�����������A����̑z���Ŋ������A�]�ƈ������x(Employee Satisfaction�A�ȉ��uES�v�Ƃ���)�̃X�R�A��70�Ƃ������Ђ̌��ʂݏo���Ă��邱�̉�ЁA��̂ǂ̂悤�Ȏ{�s���Ă���̂��A�ȉ��ɏЉ��B

���g�D�̏Љ�

�{�C���^�r���[�A�ڑ�5��ɂĂ��Љ���u������ЃK�C�A�b�N�X�v�ɂ�10�N�ɂ킽��J���E�^�p���Ă����Г�SNS�T�[�r�X�u�G�A���[�v�B���̏��i����Љ�����`��2017�N4���ɒa��������Ђ�EDGE�ł���B

�@�u�G�A���[�v�́A�g�D�̃R�~���j�P�[�V�������i��ړI�Ƃ����\�����[�V�����ł���A�В��ƌ���̃A���o�C�g�A�{�ЂƉ����̎x�Ѓ����o�[�ȂǁA���ډ�@��̋ɂ߂ď��Ȃ��l���m���~���ɃR�~���j�P�[�V����������悤�ɂ��邱�ƂŁA�Ɩ�������Y�������܂�B�܂����ꂾ���łȂ��A�O�����ɂȂꂽ��A�~��ꂽ��A�K���x�����܂�ȂǁAES����E���E���ቺ�ɑ傫����^����B

�@�uSNS���g���Ă���Ј��̐l�������L���ɂȂ�A�d���̎��ԂɊ�т�P���𑝂₵�����B�v�Ƃ������O�̉��A���C�ɖ�����ꂽ�Ⴂ�����o�[���W�܂��Ă����Ђł���B

���X�^�[�g���A�����o�[�̋C��������ɂ����̂́u�R�~���j�P�[�V�����v������

�x���`���[�Ƃ��ēƗ����A�X�s�[�h�����������o�c�ɂ���āA�u����ɂ����������s�̃����o�[�ő傫�Ȑ��ʂ�������B�����ď���ڎw���o��������ĕ��Љ��ɂ������������̍������B���̂��߂ɂ́A��l�ЂƂ肪����l���A�ӔC�����čs���ł���悤�ɂȂ�K�v������ƍl���Ă����B

�@�������A�K�C�A�b�N�X��10�N�G�A���[�Ɍg����Ă����ꕔ�̃����o�[�́A���̈��肵�����Ƃ̉�������ɕ��Љ�������ƍl���Ă����B���Ђ��Ă����܂łƓ����悤�ɑ傫�ȑD�Ɏ���Ă���A�����悤�Ȏd�������Ă���悢�Ɗ����Ă������߁A�M���b�v���������B

�@�����В��ɂ́A�����o�[�Ƃ̈ӎ��̃Y���ɔ��X�C�Â��Ȃ�����A�����Ōo�c�҂̑z�����Ԃ���ƁA�]�E����Ă��܂��̂ł͂Ȃ����H�l���������玖�Ƃ����Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����H�Ƃ������ꂪ�������B

�@���̂��߁A�����������l�ɑ��Ă��A�Ȃ�Ƃ��ԗ����A�Ƃǂ܂��Ďd�������Ă��炦��悤�ɐi�߂Ă����B

���������̂悤�Ȑi�ߕ��ł́A�x���`���[�C�����Ȃ����Ă��܂��Ƃ������ƂɋC�Â��������В��́A���̃M���b�v�ɖڂ�w���邱�Ƃ��~�߁A���Љ��̈Ӌ`�A�����̍l�����A�����̌��t�ł���̂܂܂Ƀ����o�[�S���ɂԂ����̂ł���B

�@�u���̘b���āA��������EDGE�Ɏc�肽���Ǝv���l�����A���̈ӎu��b���ɗ��ė~�����B�v

�@�u������������Ă���ꍇ�͂��݂��̂��߂ɂȂ�Ȃ��̂ŁA�]�g���~�߂Ȃ��B�v

�@�z���̕���������Ă��邱�Ƃɖڂ��Ԃ��Đi��ł��A��Ђƃ����o�[�̋C�����͗���A���ꂪ�s���ɂȂ���A���݂��ɂƂ��ăn�b�s�[�ł͂Ȃ��B�ʂ̓���I�Ԃ��Ƃ͌����Č������ł͂Ȃ��A�O�����ȑI���ɂȂ�Ƒ����A�����o�[������邱�Ƃ�����ꂽ�B

����ɂ́A���ЃT�[�r�X�ł���Г�SNS�u�G�A���[�v���g���āA�u��ЂƂ��ď]�ƈ��ɑ��ǂ������s�������҂��Ă���̂��v�u��ЂƂ��ĉ��Ƀv���C�I���e�B��u���Ă���̂��v�ȂǁA�����В�����ɂ��Ă��鉿�l�ς���I�ȘA���̒��ɓ��ꍞ�݁A���M���������B

���̌��ʁA�����В��Ɖ��l�ς����L���ł��������o�[���c��A�����ĐV���ȃ����o�[���W�܂����B

�@����ɁA���̊�����ʂ��āA�����В����v����ЂƂ��Ă̑ǎ��ƁA�����o�[�����Ђւ̊��Ғl�����荇�킹�邱�Ƃ��o�����B

���̂悤��EDGE�́A�����В��ƃ����o�[�̑z���̕�������͋����d�˂āA�����o�[�S�����������g�̗͂𑶕��ɔ�������G�l���M�[��~���A�X�^�[�g��邱�Ƃ��ł����B

���В��̑z�����`���A�����x��3�����Ŗ�20�|�C���g����

���̂悤�ȃX�^�[�g���̉��l�ς����L���銈���́AES�̌���ɑ傫�Ȍ��ʂ������炵���B

�@��ЂƂ��Ăǂ̂悤�ȕ����������Ă��邩���В��̌��t�œ`�������ƂŁA��Ђɑ��閞���x���A������3������51�|�C���g����68�|�C���g�ɒ��ˏオ�����̂��B

�@��Ђ̕������������邱�ƂŁA�����̎d���ɑ���ւ��A�K���x���オ�������ʂ��Ƃ����B

�o�c�҂̑z�����_�C���N�g�ɓ`���邱�ƁA����͓���Z�p���A�����o�����A�����R�X�g������Ȃ��B

�u�z����`����v�A�������ꂾ���̂��Ƃ��A�����x�E�K���x�����߁A�傫�Ȑ��ʂɂȂ���B

�Ȃ��Ȃ�A�w������ē����̂ł͂Ȃ��A�o�c�҂̖ڎw���������𗝉����A����l���������ƂŎ��̂悤�ȐS���I���ʂ����܂�邩�炾�B

�@�E�ӔC�������シ��

�@�E�B�������Ƃ��̊�т⓭���b���������������悤�ɂȂ�

�@�E�d�����y�����Ȃ�

�@�E�����x�����シ��

���̂悤�ɁA�������[�����ē����A���R�ɖڕW�B���Ɍ����Ċ����ł���A����͎����Ɛ��ʂɂȂ���ɈႢ�Ȃ��B

�R�~���j�P�[�V�����̗͂������܂ŏd�v�Ȃ��̂ł��邱�Ƃ�m���āA�u�l�v�ɑ���{��̏d�v�������߂Ċ�����Ƌ��ɁA�u�l�v���`������Љ�̒g�����̂悤�Ȃ��̂��������B��q���邪�A���ꂱ����EDGE�̒���Г�SNS�T�[�r�X�u�G�A���[�v�̐^���Ȃ̂ł���B

���݂�ȂŌ��߂��A��Ђ̃e�[�}�ƍs���w�j

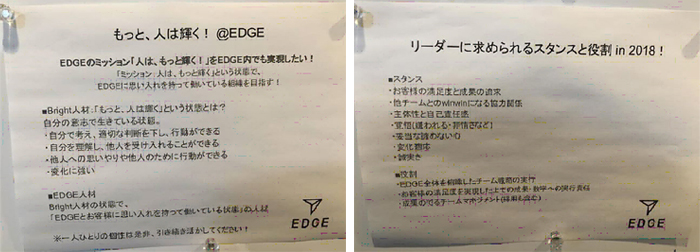

��Ђ̃e�[�}�ƍs���w�j�́A�o�c�w�����߂����̂ł͂Ȃ��A�����o�[���g���u�����B���ǂ����肽�����v��b�������Č��߂����̂��B

�@�����B�̑z�������߂č�邱�Ƃɂ�胁���o�[�S������Ђ����Ă���Ƃ����ӔC���Ɖ�Ђւ̈��������悤�ɂȂ�B

�@�X�^�[�g�n�_���炱�̂悤�ȑz���Ŏn�܂��Ă���̂�����A��l�ЂƂ肪�������A�Ɩ���簐i���Ă��邱�Ƃ͗e�Ղɑz���ł���B

�e�[�}�A�s���w�j�ɂ��Ă��Љ��B

�y�e�[�}�z�l�́A�����ƋP����@

�@�d���Ɋ�сA�P���𑝂₵�����B���̂��߂ɂ̓R�~���j�P�[�V�������d�v�B�R�~���j�P�[�V������ʂ��Đl���炿�A���������Ɗw�сA����������肽���B���q�l�����ЃT�[�r�X���g���ċP���Ă���邱�Ƃ��A�����B�̍s���Ă��邱�Ƃ̉��l�ł���Ƃ̑z������A���̃e�[�}�����܂ꂽ�B

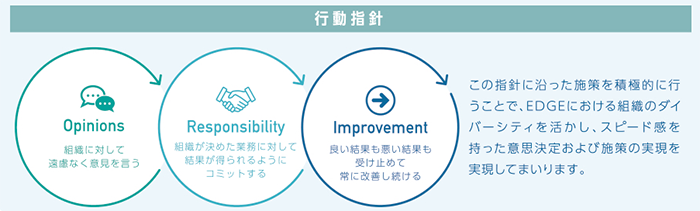

�y�s���w�j�z

�@Opinions�F�g�D�ɑ������Ȃ��ӌ�������

�@ �u������u�x�������Čo�c���j�����߂���A�S���o���Ă��������ԂŌo�c�̈ӎv������������v�ƍ����В��B�ڋq��V�X�e��

�@�Ɉ�ԏڂ�������̃����o�[����o��ӌ������d�v�Ƃ̑z������A�����Ȃ��ӌ����o���Ă��炤�B���ꂪ�В��̍l���ł���B

�@�@���̂��߁A�В��Ƃ����ʂɃf�B�X�J�b�V�����ł�����Â�����s���Ă���B�������A�[���ł��Ȃ��Ƃ���͔��Έӌ�������

�@��悤�ɂ��Ă���B����ɂ��A�����o�[�́u��炳��Ă��銴�v�Ȃ��A�[�����������ċƖ����ł��Ă���Ƃ����B

�@�@�t�ɁA�o�c�����S���ɊJ�����Ă���B�����o�[�ɂƂ��ẮA�u�B����Ă��Ȃ��v�Ƃ������S�������邻�����B���l�ς̋��L��

�@��������Ƃł��Ă���B

�AResponsibility�F���g�̖ڕW�ɁA�[�����A�R�~�b�g����

�@�@�g�D�Ƃ̑o�����̃R�~���j�P�[�V������ʂ��Č��߂����Ƃɂ́A�l�Ƃ��ĐӔC�����ăR�~�b�g����B�o�c��m��A�����ōl���A

�@�w����҂����ɍs������B

�@�@���ꂪ�AEDGE�̃��[�N�X�^�C���ɂȂ��Ă���B

�@�@�g�D������Ɍ��߂����Ƃł͂Ȃ��A�������[�����A�R�~�b�g�������ƂƂ��āA���ʂ��o���B��q���邪�A������Ǘ���@�͎��R�x

�@���������Ă��邽�߁A�e�����ӔC�����Č��߁A���s����K�v������B�g�D���l��M�p���A��l�̎��Ǝ҂Ƃ��āu�����v�Ƃ�����Ђ�

�@�o�c��C����Ă���悤�ȃC���[�W�ł���B

�@�@���C�̂��郁���o�[�̃��`�x�[�V��������Ɍq����̂͊ԈႢ�Ȃ��B

�BImprovement�F�ǂ����ʂ��������ʂ��~�߁A���P����

�@�@��������o�[�ɂ͗l�X�Ȉӌ�������B���̂Ȃ�����I�����A�g���C�A���h�G���[�ʼn��P���Ă����B�����̈ӌ������邱�Ƃő��l

�@�����i�ވ���ŁA���܂������Ƃ������̈ӌ��ƈႤ���̂ɂȂ邱�Ƃ����R����B���̂悤�ȏꍇ�ł��A�����҈ӎ��������ăR�~�b�g��

�@�邱�ƁA�����Ď��s���Ă��A�����F�߂Đi��ł������Ƃ��d�v�����Ă���B

�@�@��ʂɁA�������ʂ��~�߂�͓̂���B�������AEDGE�����o�[�ɂ�����A����͐����̗ƂɂȂ�G�l���M�[�ɕς��̂�

�@����B

�ȉ��A��̓I�Ȏ{������Љ��B

���u���S�Ȑ��P���v���x�[�X�ɂ����l�X�Ȏ{��F

���l�ς̋��L��y��Ƃ��āA�����̈�ЂƂ������o�[�̔[���āA�����x�̌���Ɍq�����Ă���EDGE�B

�o���E���^�����E�T�[�o�ێ瓙�̎��ӋƖ��͐e��ЂɈϑ����A�����l�ԑS�����R�A�Ɩ��ɏW�����邱�ƂŁA�ȉ��ɏЉ�鎩�R�x�̍����{����\�Ƃ��Ă���B

�܂��A�����̎{��́A�o�c�҂��]�ƈ���M���A�]�ƈ��S������̊��������Ă�����������u���S�Ȑ��P���v�ł��邱�Ƃɒ��ڂ������B

�@�t�������[�g���[�N

�@�@�ǂ�ȐE��ł��A�t���Ń����[�g���[�N�ł���悤�ɂ��Ă���B

�@�@�ʋɂ��敾��������A�Ɩ��ɏW�����ė~�����Ƃ�����|���B���ɃG���W�j�A�̗��p���������Ƃ����B�B��o�Ђ�K�v�Ƃ���̂�

�@�Ηj���̑S�В���̎��Ԃ̂݁B�A���ɂ͎��ЃT�[�r�X�u�G�A���[�v���g�����ƂŁA�o�c�҂ɂƂ��Ă͎w�����o������i����c������

�@�肷�邱�Ƃ��ł��A�]�ƎҊԂɂ����Ă̓`�[���̏�L��A�����e�Ղɂł���ȂǁA�R�~���j�P�[�V�����ɕs�s���͖����B

�@ �u�������̑��l���A���R�x���ɗ́y���P���z�ɗ����ĔF�߂Ă����悤�ɂ��Ă���B�v�ƍ����В��B���S�Ȑ��P���Ɏ�����u���āA

�@���[���Ŕ���t���Ă��Ȃ��Ƃ̂��ƁB

�@�@�ۑ�ƂȂ�^�p�ʂł̃Z�L�����e�B�ɂ��ẮA�ʂɃ��X�N�f���A��͂萫�P���ɐU���̂��A����Ƃ����[��������

�@���A���f���Ă��邻�����B

�@�@�u�������ɑ������^�c���������Ȃ������B�펯�ƗǐS�������Ă���Α��v�ł͂Ȃ����Ǝv���A���P���ɓ|���ăX�^�[�g�����B�v

�@�@���̍����В��̔��f�́A���Љ��̍ۂɕ��������Ęb�������A���������������Ă��郁���o�[�ɑ��鋭���M���������Ă����̔��f

�@���ƌ�����B

�@�@�����o�[�Ƃ��Ă��A�����܂ŐM�p����A�C����Ă���A�ӎ������Ƃ���̊��͍��܂�A���C�����e�B�����シ��̂͊ԈႢ�Ȃ��B

�@�܂��ɁA�u�k���v�ł͂Ȃ��u���z�v�̎{��ƌ�����B

�A�l�ɍ��킹���L�����A�v�����A��V���x�A�]����@

�@�@�x���`���[��ƂƂ��āA�v����̗ǂ��{�ł���̂����̕����ł���B

�@�@EDGE�ł́A�����o�[�ʂɁA3������1�x�ȉ��̂悤�ȓ��e�ɂ��Ėʒk���A�ʂɃL�����A�v�����ƕ�V���x���J�X�^�}�C�Y����

�@����Ƃ����B

�@�@�E���̉�Ђɂ���Ӗ�

�@�@�E���C�t�v����

�@�@�E�����̐l���ʼn��𐬂�����������

�@�@�E��Ђɉ������҂��Ă��邩

�@�o��������̉�ЂŁA�����l�X�̔N��w���Ⴂ�̂ŁA�L�����A�v�����̎Q�l�ƂȂ郍�[�����f���͒ł��Ȃ��B���̂��߁A

�@�{�l�̃��C�t�v������A�u�����Ȃ肽���E�������肽���v�Ƃ����p���A�]���҂��ꏏ�ɂȂ��č���Ă����̂ł���B

�@�@�܂��A�u�{�l�̔[�����̂���t�B�[�h�o�b�N�v��S�����Ă���B3������1��ʒk�E�]�����A�����̕]���҂̕]�����܂Ƃ߁A�В�

�@���炪�e�l�ɔ[�����̂���t�B�[�h�o�b�N���s���Ă���B���ȏ��ɂ���悤�ȕ��@�ŁA�]�������N�����炩���ߍ��A�l���l�ۂ�

�@�\�ɗ��Ƃ����ގ�@�͊y��������Ȃ����A���ꂾ�ƌl�l�ɍ������L�����A�v�������ʂɐݒ�ł��Ȃ����߁A�]�����x���t��

�@�L�V�u���ɂ��Ă��邻�����B

�@�@�u�Ȃ��Ȃ���ςł��v�Ƙb�������В��̏Ί�ɁA�����o�[�ւ̈�����������B

�B�������Ԃ̎��R�x�����߂��J���Ǘ�

�@�@�J�����Ԃ��팸���邱�Ƃ�����ړI�ɂ��Ă��܂��ƁA�d���ɂ���Đ����������Ƃ����l�ɉ������Ȃ��B�Ⴂ�����ɋɗ͓�������

�@�Ő����������Ƃ������l�ς̐l������B

�@�@���������Đ����������l������A�o���邾�������悭�����A����ɂ���Đ��܂ꂽ�d���ȊO�̎��Ԃ��ɂ������l������B

�@���̂ǂ���ɂ���������悤�ɁA�@��M���M���܂œ������Ƃ݂Ȃ��A���̕��̎c�Ǝ蓖������悤�ɂ��A���R�x���ɗ͍��߂��

�@���ɂ��Ă���B

�@�@�u�������ŁA�Ȃ��玙����ςȂ̂ŁA�������Ǝ����Ȃ���d�����ł���Ƃ������R�x�����肪�����B����ɂ��A�Ȃ�Ƃ����Ȃ�

�@�Ă���B�v�ƈ������B�����̋Ɩ��ɂ����ĐӔC�҂�C����A�����Z�̐g�ł���Ȃ���A�Ɩ��ɂ��Ċy�������Ɍ�鈢��������A

�@��Ђɑ��閞���x�̍������`����Ă���B

�C�ߊ|���̃����^�[

�@�@�����Ȑ����E���オ��ɂ��邽�߂ɂ́A���ʂ��o���K�v������B���Ƃ��d���̐i�ߕ��ł͓����l�Ԃ̍ٗʂŁA�̂т̂тƓ�����悤

�@�Ɏ��R�x�����߂��Ƃ��Ă��A���ʂ͏o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�@���̂��߁A�u�A���ƃ��`�v���ꂼ��̃}�l�W�����g���K�v�ƂȂ�B���̃��`�̕����Ɋւ��Ă̓t�H���[���������Ȃ��B

�@�@EDGE�ł́A�����o�[�͗l�X�ȐE����S�����A���̂��ߎ������}�l�W�����g����l���������邱�ƂɂȂ�B�Ⴆ�Ήc�ƐE�ł���A

�@�c�ƃ}�l�[�W���A���i�v���W�F�N�g���[�_�[�ȂǁA�����o�[���t�H���[����}�l�[�W������������B���̂��߁A���k�E�A�h�o�C�X��

�@���₷���A�K�X�������₷�����ɂ���B

�@�@���Ȃǂ́A�E����̋��S�n����邭�Ȃ�ƁA���̎v�������Ɏ��t����Ă��܂����Ƃ�����B���̂悤�ȂƂ��ɁA�ߊ|����

�@�����^�[������ȂǁA�Y�݂��J�����Ă����邱�Ƃɂ���āA���`�x�[�V�������グ�邱�Ƃɂ��Ȃ���B

�܂��A3������1��A�K�X

�@�����̋@���݂��A�]���҂Ɣ�]���҂̊W�̖��������o�[�ɂ��s�����@�������Ă���B

�D�N���N�n�̒����x��

�@�@�������x���̈�Ƃ��āA�܂��A�Ј��ւ̓��X�̎d���ւ̉��Ԃ��Ƃ��āA�N���N�n�̋x�݂͋ɗ͒������Ă���B2017�N�͂Ȃ��

�@17�A�x�B�A�ȃ��b�V���̃X�g���X���Ȃ��A�Ƃ̑�|���ɍv���ł�����A���ƂɋA���Ă�����胊�t���b�V���ł�����ȂǁA������

�@�����b�g������B�Ƒ��ɗ������Ă�����ē����Ă��炤���ƂŁA�E��ɑ��閞���x����ۂ��ς��B

�@�@�����x�ɂ̊Ԃ́A�T�|�[�g�Ɩ��͋x�ƁA�V�X�e���̎����Ď��͊O���Ɉϑ�����`�ł̉^�p���B�N���N�n�̎�����4~5���x�݂𑝂�

�@���Ă��A���Ƃ��ƈ��A���Ȃǂ����S�ƂȂ鎞���ł�����A�c�Ɛ��тɂ͉e�����o�Ȃ��B

�@�@�܂��A��ЂƂ��Ă̓L���b�V���A�E�g�[����ES���オ�邽�߁A�R�X�g�p�t�H�[�}���X�̔��ɍ����{��ł���B���Ђ���A�܂���

�@����Ƃ����_���A�����l�ԂɁu�ǂ��E��œ����Ă���v���������Ă��炤�Ƃ����_�ŁA�����x����ɂȂ���d�v�ȃ|�C���g�ɂ�

�@�邾�낤�B

�@�u���S�Ȑ��P���v�ɂ�鎩�R�ȓ������A����͑�ϗE�C�̂���{��ł���B���l�ς̈قȂ鑽���̐l�Ԃ����݂���g�D�Ŏ�������

�@���Ƃ͂ƂĂ�����B

�@�@�������AEDGE�ł͂��̓���{�A���R�Ǝ��{�A�^�p����Ă���B

�@�@������\�ɂ��Ă���̂́A�o�c�w�Ə]�ƈ��Ƃ̋��������S�̃p�C�v�ł���A����͒��J�ȃR�~���j�P�[�V�����ɂ��̂ݐ�����

�@�邱�ƂȂ̂��B

�����i�ł���Г�SNS�T�[�r�X�u�G�A���[�v�ɂ��āF

EDGE�����Ă���Г�SNS�T�[�r�X�u�G�A���[�v�B�����́A��L��Ɩ�����������ړI�Ƃ����T�[�r�X�������B�������A�����̂��q�l�̎���ɐG��邤���A�Г�SNS��ES����ɑ傢�Ɋ�^���邱�Ƃ��������Ă����B

�@�����ŁA���ł́AES����A���E���ቺ�ɖ𗧂��Ƃ����C���ɉ����o���āA���Ђɂ͖����l���̈�ł�IT�����p�����ۑ�����ɓ��������T�[�r�X��W�J���Ă���B

�@�T�[�r�X�̎��

�@�@���̂R��SNS�T�[�r�X����Ă���B

�@�@�@���G�A���[�F�Ј����m�̃R�~���j�P�[�V�����A��L���x��

�@�@�@���G�A���[�t���b�V���[�Y�F����҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V������V�l���C���Ŋ��p

�@�@�@���G�A���[�_�C�o�[�V�e�B�F�����̈玙�x�Ǝ��̃t�H���[�E���E���x��

�@�@�����J�n�����́u�G�A���[�v�݂̂ł��������A���q�l����̃��N�G�X�g�ɉ�����`�ŁA�T�[�r�X�������Ēa�������`�Ԃł���B

�@���i�̏ڍׂ́AEDGE��Web�T�C�g�ɂĊm�F�ł���B

�A��������

�@�@ES�����I�Ɍ��シ��B�R�~���j�P�[�V�������Ƃ�邾���ŁA�l�͑O�����ɂȂ�B�Ɩ������E���Y�������サ�A�Ɛь���Ɍq����

�@���Ƃ��o����B

�@�@�Ⴆ�A�玙�x�Ƃ��畜�E���ꂽ�������A���ӂɓ��������̐l�����Ȃ��ꍇ�ɁA���k�ł����Ƀl�K�e�B�u�v�l�Ɋׂ��Ă��܂���

�@�Ƃ�����B���̏ꍇ�A�ʂ̋��_�ɂ��铯�l�̌o���������l�����k�����邱�Ƃ�����B�������q���BIT�͂��̂��߂̃c�[����

�@����B���̌������Ƃɂ����m�E�n�E�͋��͂ł���B�m����m�b�����L����A���k�����l�Ԃ͗E�C�t������B�܂��A���k����

�@�l�Ԃ̎��Ȍ��͊��i�����S�j�͌��シ��B���̌��ʁA�����l�X�̖����x�͂�����A�d���������������邱�ƂɂȂ���B

�@�@�܂��A�o�c�҃T�C�h�A�}�l�W�����g�T�C�h�Ƃ̃R�~���j�P�[�V����������悤�ɂȂ�A���ꂪ�Ј��̖����x�E�K���x�̌����

�@�Ȃ���BEDGE�ōs���Ă���l�X�ȃR�~���j�P�[�V�������̂��A���ɂ����邨��{�ƂȂ��Ă���B

�@�@����̃A���o�C�g�̓g�b�v�̍l����m��悤�ȋ@��͏��Ȃ��B�܂��A�t�Ɂu����̐��̐��v�́A�Ȃ��Ȃ��o�c�҂ɓ`���Ȃ��B

�@���̋�������C�ɏk�߂�B�o�c�҂������̐��̌��t��`����B�A���o�C�g���猻��ɂ�����A���[�g���グ�邱�Ƃ��ł���B����

�@��̂��Ƃ���y�ɏo����悤�ɂȂ�B

�@�@���ɂ��A�����E��œ������i�͉��Ȃ������o�[����J���˂�����A����ɂ���ď��F�~������������A���`�x�[�V�����̌�

�@��ɂ��q���邱�Ƃ�����B

�@�@�����̂悤�ȕ�V�ȊO�̃C���Z���e�B�u���������A���ꂪ�傫�ȉ��l�ݏo�����ƂɂȂ���B

�@�@�����Ă������A���������v�̈�Ƃ��ă����[�g���[�N���X�Ɋg�[�����B�R�~���j�P�[�V�����c�[���Ƃ��Ă����ł͂Ȃ��A

�@��L�c�[���Ƃ��Ă��֗��Ɏg�����Ƃ��ł��邩�炾�B���ʂƂ��āA�Ɩ��X�s�[�h�����シ��̂͗e�Ղɗ����o���邾�낤�B

�B���̃Z�L�����e�B

�@�@�l���𑽐������@����邱�Ƃ���A��ƂƂ��āA�v���C�o�V�[�}�[�N���擾���A�l���̕ی�ɓw�߂Ă���B����I��

�@�Ǝ㐫�f�f���Ă��邱�Ƃɉ����A���q�l�ł�����Z�@�ւ���N���Ƃ̈ϑ���č����A�������`�F�b�N�ɍ��i���Ă���B

�@�܂��A�����������ꂽ���q�l�ɂ́A�Z�L�����e�B�ւ̎�g��������������������Ă���B

�C���i�̓���

�@�@�u�Г�SNS������̂͒m���Ă��邪�A�g�������Ƃ͖����v�Ƃ����l�͂ƂĂ������B���͕M�҂����̂P�l�B�ǂ��������Ƃ͎v����

�@���A�����Ď���o���Ȃ��Ă��Ԃɍ����Ă���Ƃ������o������B

�@�@���̂悤�ɁA�ǂ�Ȃɑf���炵���Г�SNS�����Ă��A�݂�Ȃ��g�����ƂŒ蒅�����Ȃ��ƈӖ����Ȃ��̂ł���B

�@�@���̂��߁A�����i�K�ł̉^�p�̃T�|�[�g��A�����̃m�E�n�E�̒��ɂ��A���Y���āA���ɑ���T�[�r�X�`�Ԃ��Ƃ��Ă���B

�@�@�܂��A��Ƃ��Ƃ̓����܂����A�g�����̃R���T���e�B���O�T�[�r�X���s���Ă���B

������ςȂ��ɂ����A��ԑ�ςȉ^�p��

�@�蒅�܂ŃT�|�[�g����A���ꂪ�����̌ڋq���璷��������鏊�Ȃł���B

���Ō��

�u���������v�v�̒����̒��ŁA�J�����Y���Nj��̂��߂̗l�X�Ȏ�g�݂��A�e��Ƃɂ����Đ����𑝂��đ���o���Ă���B

�@�������A���Y�������シ�邱�Ƃ���ړI�Ƃ����{��̗����ŁA�u������ɂ���Ă�����̂͂Ȃ����낤���H�l�������A���ʂ��o�����߂ɕK�v�ȃG�l���M�[�́A�H�������ł͐ۂ邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�������Ƃ̊�сA�����x�A�B�����Ƃ��������̂��A�d�v�ȃG�l���M�[���ł���̂͊ԈႢ�Ȃ��B����ݏo�����߂ɕK�v�Ȃ̂��A�o�c�w���܂߂������l�ԓ��m�̃R�~���j�P�[�V�����ł���B

�������A���Y�������߂邽�߂̗l�X�Ȑ��x���A�ڂɌ�����`�Ƃ��āAES�̌���Ɋ�^���Ă���ʂ��m���ɂ��邾�낤�B

�@�������A���̂悤�Ȑ��Y�������߂邱�Ƃ�������Ċ撣�葱���Ă���ƁA�[����������ꂸ�A�S���������A�^�ɂ͂܂��Ďw�����ꂽ�d����W�X�ƍs�������̓��X�ɂȂ肩�˂Ȃ��B�u�������l���A�[���������Ƃ�����������Ă���v�Ǝv���Ă����A�����ɍ����h���āA���������Ƃ����d���A�[���������X�ɂȂ����Ă����B��������ڂ�w���Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�F����́A�R�~���j�P�[�V�������ɂȂ����g�D�ŁA�u���N���āA�������d���ɍs���̂��y���݂��v�Ǝv���邾�낤���H

�l���W�܂��Ă̎Љ�B�����œ����A��������l�X�́u�S�v��u�C�����v�̕�������������邱�Ƃ́A�Љ�S�̖̂����x�E�K���x�̌���Ɍ������Ȃ��v�f�ł���B���ꖳ���ł́A�ǂ�ȂɎ��R�x�������A�����̍�����Ƃł����Ă��A�����l�Ԃ̐^�̊�тɂ͂Ȃ����Ă����Ȃ��B�������A�u�S�v��u�C�����v�̕����́A�l�l�̉��l�ςɂ���Ă��Ⴂ�͂���B�������A�u�l�v�ł���ȏ�A�N�����l�Ƃ̂Ȃ���ɂ���ē�����S�̏[�����K�v�Ȃ̂͊m���ł���B

����̃C���^�r���[��ʂ��āA�R�~���j�P�[�V�������l�̐S�ɗ^����e���̑傫���ɋC�Â�����A�܂��R�~���j�P�[�V�����̗͂��Ӑ}�����ߏ��]�����Ă��܂��Ă��������ɂ��C�Â����ꂽ�B

�@�R�~���j�P�[�V�����ɂ���āu�S�v�u�C�����v���[�����A����ɂ�蓭���l�X�̍K�����̘A���݂����B�����āA���̌��ʂƂ��āA���q�l�̖����������܂郌�x���̍����T�[�r�X���ł���B�����l�Ԃ�ES�̌���́A���̒��̃n�b�s�[�ݏo������Ȃ̂�������Ȃ��B

�������AJNSA�u�g�D�œ����l�Ԃ������N�����s���E���̑Ή�WG�v�ō���s���Ă����A�̒����́A�u�����l�Ԃ��K���ɂ���E��ł́A�����s���Ȃǂ̑g�D���̂������N�������Ƃ���l�Ԃ��o��m�����������Ȃ�v�Ƃ����l���Ɋ�Â��A���̒��̑g�D���A����̐E����u�l�����������Ƃ�肪���������ē�������v�ɂ��邽�߂ɁA�ǂ̂悤�Ȏ{������{���A�ǂ̂悤�ȍH�v�����Ă��邩���@��N�����A���̒m�������L���邱�ƂɈӖ�������A�Ƃ��Ċ������Ă���B

�@����̃C���^�r���[�ł́A�g�D�ɂƂ��āu�R�~���j�P�[�V�����v�������ɕK�v�ł��邩���v���o�����Ă��ꂽ�B

�@�������A�u�R�~���j�P�[�V�����v�͎�ɂƂ��ĐG�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�܂��A���̌��ʂ́A��ʓI�ȑ��肪�Ȃ��Ȃ���������邽�߁A�Ƃ�����Ɓu�R�~���j�P�[�V�����v�̂��߂̎{��́A��ɂȂ�����A�����Ƃ��ꂽ�肷��B

�u�d���v���A�P�Ɂu���X�̗Ƃ邽�߂̎�i�v�i�䖝�̎��ԁj���ƍl���Ă���Ɛh���Ȃ�B����A�����u�d���v�ł����Ă��A�l�����`���傫�ȗv�f�Ƃ��āu�����̎v���`���l�������グ�邽�߂̎�i�v�ƈʒu�Â��邱�Ƃ��o����A�����Ƃ���ւ̌������������ς��B���ʂƂ��āA���C�▞���x���ǂ������ɕς���Ă���B

�@���̂悤�Ȍ`�ŁA�l�̐l���`���̂��߂ɖڎw���������ƁA��Ђ��ڎw���������Ƃ������N���镔�������m�ɂȂ�ƁA�u�d���v���u�o���Ƀ����b�g�̂��銈���v�uWin-Win�̊W����銈���v�Ƃ��Ă������Ƃ��ł���B

�@EDGE�ł́A���ꂪ�����������x���Ŏ����ł��Ă���B

�o�c���܂߂��g�D�S�̂����J�Ɍl�ƌ��������A�R�~���j�P�[�V��������邱�Ƃ̏d�v���𗝉����A���H���Ă��邩��ł���B

���̒��ɂ́A�u�Ⴂ����̓��[����SNS�����ŘA������荇���A�R�~���j�P�[�V�������ɂȂ��Ă���v�Ƃ����ӌ����U�������B�������Ȃ���AEDGE�̎{���A���������Ɠ��������o�[�̎p�́A���̍l�������K�������I���˂Ă͂��Ȃ����Ƃ������Ă����B

�@SNS�Ȃǂ̌���̃R�~���j�P�[�V�����̃c�[���́A�����A�֗����A���Ԃ̎��R�x���Đl�Ɛl�Ƃ��q����B�g���������Ȃ���ΐl�X�́u�S�̖����v�ɂȂ���u�傢�Ȃ鉿�l�v�ݏo����i�ɂȂ肤��̂��B

�@�u�ۂ݂ɃP�[�V�����v�������Ȃ��B�������ASNS�Ȃǂ�IT�̗͂��g�����R�~���j�P�[�V������i�́AFace to Face�̃R�~���j�P�[�V�������h���I�Ɏ��l�X�Ȑ������`�̃R�~���j�P�[�V����������������ݗ͂��߂Ă���B

�@SNS�ɂ��R�~���j�P�[�V�����̗͂��A�����ƐM���Ă݂����Ǝv���B

�@

| « ��9�� �������VSN | ��11�� �A���v�X �V�X�e�� �C���e�O���[�V����������� » |