インタビュー連載「日本の人事と内部不正」<第1回>

| « はじめに | 第2回 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 » |

トレンドマイクロ株式会社

■設立 :1989年10月24年 ■所在地 :東京都渋谷区 ■従業員数 :5,190名(国内約700名)

■資本金 :183億8,600万円(東証一部上場) ■売上高 :1,243億1,700万円

■事業内容 :コンピュータ及びインターネット用セキュリティ関連製品・サービスの 開発・販売

トレンドマイクロ社の組織・人材マネジメントにおけるテーマは「Be Yourself」という言葉で表現される。これは、創業者で現在代表取締役会長のスティーブ・チャン氏の思いの言葉だそうだ。この言葉を日本語にすると、多様性を受け入れ、自分らしくあるがままに生きるというような意味になるらしい。この創業者の思いが現在もこの企業経営の底流となって、しっかり受け継がれているという。今回、第一回目のインタビューは、2016年5月に執行役員人事総務部長の成田均氏にお話をお伺いした。この企業が「『従業員満足度』向上、良い『組織文化』醸成のための企業努力」に関する施策を実施しているのかを以下に記していく。

●ビジョン、バリューの策定と共有方法について

トレンドマイクロ社のビジョンやバリュー(社員の中で共有したい価値観)の策定と共有方法は、たいへん個性的だ。まずその策定(数年に一度、見直しが行われる)は、全社員参加による「ワールド・カフェ」と呼ばれるブレーンストーミングで決定されるという。

この「ワールド・カフェ」とは、“知識や知恵は、機能的な会議室の中で生まれるのではなく、人々がオープンに会話を行い、自由にネットワークを築くことのできる『カフェ』のような空間でこそ創発される”という考えに基づいた話し合いの手法である。これは、ビジョンやバリューを全社員で策定・見直しを行うということは、従業員の地位やポジションにとらわれない自由な発想で議論をしようという意思を体現したのだろう。

さらに、これらを行う場所は京王プラザホテルなどの豪華な会場で、本社のある都内だけでなく、大阪や名古屋などの事業所に在籍する社員全員が一同に会して実施するという。そこで当日、複数のビジョン・バリュー案が提出され、最終的な決定はイントラ上で行われる投票で決定する。このような全員参加のボトムアップ型プロセスで決定したビジョン・バリューにすることで、参画意識が高まる。上からの押し付けでなく、従業員ひとり一人が実践する動機づけになるということを狙ったのだろう。

ビジョン・バリュー策定にこのようなプロセスができていれば、その次の共有はそれほど難しくないだろう。それでも、ビジョン・バリューの共有は徹底的に行われる。Webやイントラはもちろん、オフィスの玄関や廊下など、あらゆるところにこのビジョン・バリューを記したポスターなどの掲示が行われている。つまり、常に働きながらいつでも再確認することができるようにして、ビジョンの共有を徹底しているのだ。このように、この企業のビジョンはボトムアップ型での決定と様々な普及のための工夫で徹底されていくのだ。

●従業員の適正な待遇について

この企業の業績は所属する情報セキュリティ業界が成長し、その中でも代表的なポジションに居るということもあって、右肩上がりに業績が伸びてきているという。当然、それに比例して従業員の待遇も右肩上がりだ。

しかし、待遇面での不平不満はそれほどないかというと、そうではないという。セキュリティ業界は、米国などの外国資本の国内市場への参入などの場合に、瞬間的な好待遇でのヘッドハンティングがある場合があり、その場合に相対評価的に不満が出てしまう。それに合わせて給与水準を高めれば、不満は抑えられるもののモチベーション向上に直結しないと理解しているため、そのよう場合に緊急的に対処することはないようだ。

なお、賃金水準については、相場に見合うように、他社の状況も勘案しながら、相応の水準を維持できるレベルに調整しているという。また、職務等級は世界で統一化されており、海外勤務の場合もその職務等級に応じてその国々の物価状況に合わせた賃金が支払われる仕組みができている。

また、小泉政権下での派遣労働の緩和施策から日本国内では非正規労働者の割合の増加によって、同じ業務をしていても賃金格差が生じてしまうという問題が発生しているが、この企業ではその懸念はほとんどない。なぜなら、正規雇用の従業員700名に対し、有期雇用契約で働いている方は50名程度でしかなく、しかもその50名は事務職と特定の店舗を回るルートセールスのような、定型化、標準化された業務に限定しているからだ。これは、有期契約社員として限定された責務の労務形態を望んでいるタイプの人に向いた仕事を提供しているとも言える。多様性を尊重した働き方を選択させ、その枠組みの中で適正な待遇を従業員に与えているのだ。

●働きがいの向上について

トレンドマイクロ社は、毎年「働きがいのある会社」の調査を行い、ランキングの発表などをしている「Great Place to Work(R)」(https://hatarakigai.info/)を利用し、社員の働きがいを客観的なデータに基づいて可視化している。2015年の調査結果では「上司の信頼スコア」の低下がみられた。さらに、その理由を深掘りするためにサーベイを行い、問題が顕在化する前の予兆での対処をできるようにしている。

また、このサーベイにより業務量や労働時間の適正化や不満度などで、上司と部下の会話量(時間)と信頼関係が密接に関わっており、会話量を増やすようで社員の満足度が向上することを認識しているという。また、上司と部下の信頼関係があると、業績評価時の不満が少ないとも。そのため、会議室などの設備の余裕をもたせ、コミュニケーションの場を増やすような環境を整えているそうだ。さらに、最も効率的な成果を上げるのが“適度な緊張感を保つ”というデータがあり、それを意識した人事的な施策を行っているが、これは人により“適度の値に差がある”ため、難易度の高い調整が必要のようだ。

この他にも、この企業の働き方や働きやすさの施策として特徴的な施策がある。それは、上司と部下だけの関係性だけにとらわれない“横の関係”を意識した仕組みを持っていることだ。具体的には、各部門(営業やシステム部門など)に各部門に対する人事的コンサル役として人事部門所属の人事担当者をそれぞれ配属している。通常の仕組みでは、その部門の状況はマネージャの把握している範囲でしか、人事部門は知りえない。しかし、この仕組みによりでは人事部門がそのマネージャだけでなく、メンバとの直接のパイプを持っている。その仕組みを作るために、社内ではないオフサイトの場でのマネージャやメンバと交流の機会を意識して作っているという。これにより、マネージャでも把握できないメンバ間の人間関係の機微についても、人事部門が把握できる――というよりも、逆説的に上下関係の無い人事だからこそ “横の関係”を意識的に構築できるのだろう。

さらに、人事部門の将来的な思惑として「Peer-Pressure」と呼ぶメンバ間の横の圧力で自浄作用を持たせる仕組みを考えているという。これは、成果を上げ、その成果で評価される仕組みの反作用が発生する弊害を抑える仕組みだ。これにより、自分が評価されたいがために個人が私利私欲に走るような行動を防ぎ、その他のメンバがその迷惑を被らないようにできる。それを上司からの指示や指導ではなく、メンバ間の横の圧力で抑止できるような仕組みだ。ただし、これは前出の“適度な緊張感”と同じようにマネジメント手法に様々なスタイルがあり、パターン化・体系化して組織的に実施するには至っておらず、都度バランスを取りながら試行錯誤の最中のようだ。このように、効率や成果の達成を重視しつつ、公平さも保ちながら、従業員の働きやすい環境を作る努力を組織的に続けている。

●従業員のモチベーション向上と不満の緩和対策について

従業員のモチベーション向上のためには、一般的なミッション上の成果の表彰以外に、独自の表彰の仕組みを持っている。それは、部門横断プロジェクトで成果が出たものを投票させるという仕組みだ。表彰されると、プロの写真家に撮影されたポスターの掲示やアワードブックなどの配布などで告知を広く行う。

さらに、この表彰には海外旅行などの副賞があり、それに家族が招かれることで社内だけでなく、家庭にもその成果が知らされる。また、その表彰結果に対するコメントが社内から寄せられる仕組みになっており、そのフィードバックにより表彰されたことが新たなモチベーションにもなるという。これは良い成果を様々な人や角度から認知してもらえる仕組みにより、新たなモチベーションを生む作用をあるという。

もう一つ大事なことが、不満の緩和対策だ。成果とその評価は絶対的なものではないので、どうしても不満を持ってしまう従業員をゼロにするのは難しい。これに対しては、日ごろから実施している“自分の価値や動機づけの要因を理解させる”ことが重要とのことだ。これは、つまり、自分自身がどのような動機づけがされれば嬉しいかを理解させることと同義で、この企業の働き方のそもそもの考え方である「Be Yourself」につながるものがある。

また、その理解を支援するために、eキャンパスという人材育成、キャリア開発支援のポータルサイトのサービスも利用している。これには、プロのキャリアコンサルタントによるコンサルティングサービスを年3回利用できる権利も含まれており、毎年15〜30人ほどがこのサービスを利用しているという。つまり、自分のキャリアや動機づけに迷った従業員が、それらに対する理解を深められる支援までも仕組みとして持っているということだ。

それ以外にも、ハイコミュニケーションミーティングと呼ばれる通常業務とは違ったメンバでのミーティング、著名人を招いてのカルチャーミーティング、そして懇親会への補助などの細やかなコミュニケーションを高める仕組みを持っている。これらの従業員の不満が溜めないための諸制度により、従業員を細やかにケアするための様々な環境を整えている。

●トレンドマイクロの目指す将来の働き方について

現在も、豊富な社内社外の研修などの必要なスキルを得るための研修予算の設定や(年間7〜8名が利用している)社内公募制度などの働く場所を変える仕組みなどで、キャリアパスの形成を支援する仕組みを持っている。しかし、業容の拡大と共に社員の平均年齢が上昇している状況が進んでいることもあり、今後シニア層の待遇や地位をどうするかが新たな課題として出てきている。

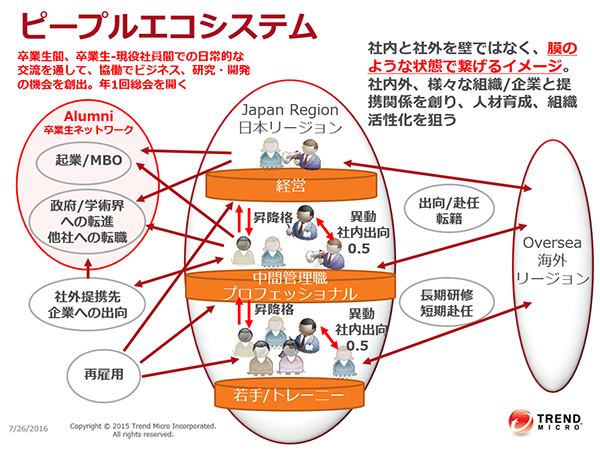

これは、前出の社内公募などの仕組みだけでは解決できないと考えており、異動の範囲を壁で仕切るのではなく、出向・転籍・再雇用を含めた様々なパターンのいずれをも制限することなく選択できる「ピープルエコシステム」という構想を持っているという。

この仕組みは、この企業を離れた人たちも「卒業生」という位置づけにし、現役社員と卒業生に日常的な交流や年1回の総会なども実施することによって、現在の所属に関係ない人同士のつながりを維持しながら、人材育成や組織活性化を狙う構想だ。この仕組みは、あくまで構想段階のため、実施や運用に様々なハードルが残っているようだが、このような仕組みがこの企業の「Be Yourself」の精神を将来にわたって続けるために必要なことなのかもしれない。また、この構想にあるような「人材サーキュレーション」は、一社だけの取り組みでは難しい側面もある。将来的に、JNSAのようなNPOに、その役割が期待される可能性は十分に考えられるだろう。

| « はじめに | 第2回 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 » |